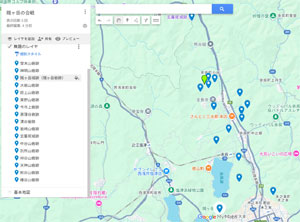

別所山砦は前田利家・利長父子の陣城です。他の砦より、しっかりと構築されていて主郭を巡る土塁と空堀が見事に残っていました。尾根上に削平地が続いており、ここに部隊が駐屯していたのでしょう。別所山城は標高444mの一帯に造られています。ここから佐久間盛政の行市山砦跡を目指そうとしたんですが200m以上も高度差があり、既に尾根を下りたり登ったりで体力は限界、ここでユータンです。

賤ヶ岳の戦いでは前田利家が勝手に陣をひいたことから総崩れになったことになっていますが、安部龍太郎の「戦国の山城をゆく」を読んでいると、別所山にいた前田勢が最前線の茂山に移動。尾根伝いに神明山、堂木山を攻め包囲網の一角をせめ、あわせて柴田軍が東野山に攻めかかる作戦だったようです。

■前田利家は裏切っていなかった説

行市山砦にいた佐久間盛政は後詰のはずが、行市山から集福寺坂を迂回して前田勢を追い越し、権現坂と下って余呉湖の湖畔に出て中入りを行います。軍令違反でした。用意していた秀吉軍は退却に手間取っている佐久間勢を攻撃します。

前田利家が敵前逃亡したという噂がたちますが、秀吉は府中城へかけつけて利家を説得したのではないかという説です。秀吉は右腕が必要なので最初から秀吉と話を通じていたことにしないかともちかけます。利家は家の安泰と加増に決断せざるをえません。結果をみて世間は最初から話ができていたと考え、敵前逃亡のうわさが流れます。

実際に別所山砦から見ると秀吉側の堂木山砦、神明山砦、北国街道はよく見えますが、余呉湖は全然、見えません。また行市山砦の動きも把握できません。佐久間盛政が秘密裏に動いても前田勢には分からなかったでしょうね。