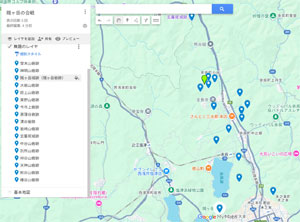

賤ヶ岳の戦いとは1583年(天正11年)4月に余呉湖周辺で行われた戦です。織田信長亡き後、柴田勝家と秀吉が戦い、秀吉が勝ち天下とりがすすみます。北国街道沿いにお互いに陣城を造る攻城戦となった戦いです。20ほどの陣城(砦)が造られました。ということで機会を見つけては陣城(砦)に登ってきました。

■登った秀吉側の陣城

田上山砦、賤ヶ岳砦、大岩山砦、岩崎山砦、堂木山砦、神明山砦、東野山砦、溝谷砦、菖蒲谷砦、天神山砦

■登った柴田勝家側の陣城

玄蕃尾城、中谷山砦、橡谷山砦、柏谷山砦、別所山砦

佐久間盛政の行市山砦だけ、体力がなく行けませんでした。

陣城をみると城を造る思想がよく分かります。秀吉側の城は虎口など、実に技巧的で絶対に守ろうという思想で城が造られていますが、勝家側は簡易な造りで主郭ぐらいしか整備していません。攻めるぞという意識が見えます。前を線突破したい勝家、持久戦に持ち込みたい秀吉という構図がよく分かります。

秀吉が対峙していたのが勝家以外に岐阜の織田信孝、伊勢の滝川一益です。秀吉は持久戦に持ち込んで各個撃破を狙っていたんですかねえ。