(15)清算登記

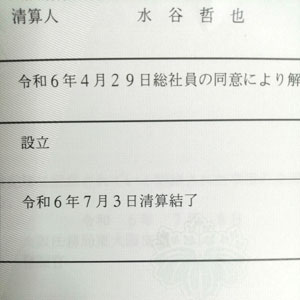

解散から2ケ月が経過したので登記・供託オンライン申請システムを使って清算登記をします。法人の清算を清算結了というんですね。清算結了とは会社が解散した後に残余財産をすべて清算・分配し、会社自体を消滅させることだそうです。清算結了承認書と清算計算書は郵送で送りました。清算の登録免許税が2000円だったのでインターネットバンキングで納付します。3日ほどたつと「手続終了」の案内が届いたので、履歴事項全部証明書をオンラインで請求。4通頼んだので500円×4通=2000円です。届いた書類を見ると「閉鎖事項全部証明書」になっていました。

(16)東大阪税務署(国税)に異動届出書を提出

E-tax Web版を使ってオンラインで行います。「法人設立及び異動手続きの申請・届出」に「事業年度等を変更した場合等の届出」を選んで異動届出書に記載していきます。異動後に「清算結了」と記載して電子署名をつけ送付しました。

(17)中河内府税事務所

こちらはEl-Taxで行います。法人異動事項申告書に同様に記載して電子署名をつけて送付します。

(18)東大阪市役所

法人異動届出書(Excel)に記載して閉鎖事項全部証明書とともに郵送。東大阪税務署、中河内府税事務には別途、閉鎖事項全部証明書を郵送しました。

【かかった費用】

清算人個人の印鑑証明書 300円

解散の登録免許税 39.000円

清算結了の登録免許税 2,000円

履歴事項全部証明書4通 2,400円

閉鎖事項全部証明書4通 2,000円

計 45,700円

これで全部、終了です。