「金ヶ崎の退き口」以外で有名なのが金ケ崎城の麓にある金崎宮で「恋の宮」です。

金崎宮

金崎宮恒良親王と尊良親王を祭神として明治になって作られたのが金崎宮。この時代、男女の出会いの場となる「花換まつり」が始まります。「花換えましょう」と声を掛け合い、金崎宮で受け取った桜の小枝を交換するお祭りで、まあ合コンですなあ。というわけで金崎宮は縁結びの「恋の宮」になっています。

さて祭神となっている親王ですが室町時代初期の話です。

■金ケ崎城で戦った親王と新田勢

楠木正成らと足利尊氏と戦った新田義貞は湊川の戦いで破れ、楠木正成は討死します。新田義貞はなんとか近江の坂本へ逃れ反転攻勢をかけようと思っていました。ところが京都に入った足利尊氏は後醍醐帝と手を組むことになり、この一件は新田義貞には知らされていませんでした。御醍醐帝もさすがにまずいと思ったのか新田義貞に恒良親王、尊良親王をつけて北陸へと向かわせます。この後、御醍醐帝は足利尊氏と決裂して吉野に南朝をたてますので南北朝以外に北陸が第三極となり、天下三分の計ができたかもしれません。

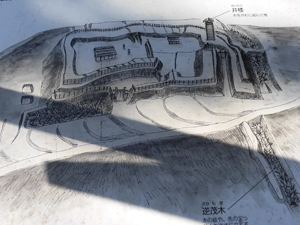

新田義貞や親王らが入ったのが金ケ崎城。足利軍に何回も攻められその度に撃退しますが、最後は兵糧攻めにあいます。尊良親王は義貞の息子と共に懸命に防戦しましたが、遂に力尽きて自害、恒良親王は捕らえられましたが翌年に急死します。尊良親王が自刃した地が城内に残っています。ということで金崎宮が造られました。

金崎宮は縁結びの「恋の宮」となっていますが、もともとは戦場なんですがねえ(笑)。