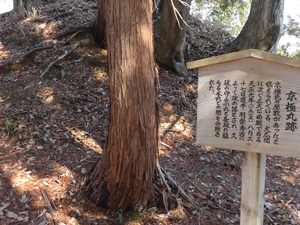

織田信長が嵐のなか、自ら手勢を引き連れて攻めあがった大嶽城です。大嶽城は小谷山の最高地点にあり姉川の合戦の後、小谷城の救援に入った朝倉勢が拠点にしました。いくつもの郭があり、けっこう大きな山城です。

ところが天正元年(1573年)8月に小谷城と共に北国街道を抑えていた山本山城が信長側に寝返ります。さっそく織田軍は北国街道を封鎖し朝倉氏の本拠地である一乗谷との連絡を断ち切ります。

■朝倉氏が滅亡

すぐに織田信長が馬廻り衆を率いて自ら嵐の中を大嶽城目指して攻め上ったと「信長公記」に記載されています。大嶽城には朝倉兵500が籠っていましたが陥落し、降服しました。信長は兵を生かしたまま田神山の朝倉義景本陣へ送り返したところ、これ以上は無理と思ったのか朝倉軍は撤兵を開始。

織田軍は追撃をかけ、そのまま越前の一乗谷まで攻め込んで朝倉義景は滅びました。大河ドラマ「麒麟がくる」ではユースケ・サンタマリアが朝倉義景を演じていました。