丁野山城のある岡山から東の尾根続きにあるのが中島城。

中島城は小谷城を守る支城のひとつで虎御前山がすぐ目の前にあり最前線の城でした。城主は浅井家家臣の中島直親で尾根続きの岡山にある丁野山城を修築して朝倉勢が守りました。

2つの城で連携していたようです。虎口や土塁で囲まれた郭跡がきれいに残っていて、よく整備されています。小谷城攻めで丁野山城とともに落城しました。

丁野山城のある岡山から東の尾根続きにあるのが中島城。

中島城は小谷城を守る支城のひとつで虎御前山がすぐ目の前にあり最前線の城でした。城主は浅井家家臣の中島直親で尾根続きの岡山にある丁野山城を修築して朝倉勢が守りました。

2つの城で連携していたようです。虎口や土塁で囲まれた郭跡がきれいに残っていて、よく整備されています。小谷城攻めで丁野山城とともに落城しました。

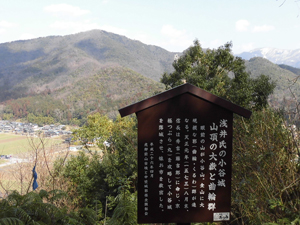

浅井方は東から小谷城ー丁野山城ー山本山城とまっすぐに城を並べて北国街道を抑えていました。写真の先に見えるのが山本山城がある山本山です。

丁野山城は、もともとは浅井亮政(浅井長政の祖父)が造った城ですが、信長と戦う浅井氏救援のため朝倉義景が家臣をいれて城を修復します。この時にだいぶ手をいれたようで郭の北側と南側に大堀切があります。

山本山城を守っていた阿閉貞征が寝返ったことから信長は小谷城を攻撃。この時に丁野山城も落城しました。

湖北にこんもりとした山があり、これが山本山。ここから余呉まで琵琶湖沿いに北側に低い山脈が延びていて稜線は13kmもあり「近江湖の辺の道」になっています。いわゆるトレイルですなあ。

■山本山城

麓からえっちらおっちら頂上まで登ると、山本山城があります。山本山城は平安時代に造られ信長と戦っていた頃の城主は阿閉貞征です。阿閉貞征は北近江の国人で浅井家の重臣として北国街道をおさえる山本山城を任されます。姉川の戦いでは浅井側で戦いましたが横山城を信長に奪われたことが痛かったですね。

しかも小谷城前の虎御前山に付城が造られたことで勝負あったと判断したのでしょう。阿閉貞征は秀吉の調略にのり織田信長に内応します。これで小谷城は北国街道との連絡を絶たれ孤立し落城することになります。

■その後の山本山城

阿閉貞征は信長に従うことになりますが本能寺の変では明智光秀側についたため阿閉氏は滅亡し、山本山城も廃城となりました。山本山城は大きな城で琵琶湖を眼下に見ることができます。郭がいくつも続き、堀切が見事です。写真は城内の堀切跡。城からは北近江が一望でき、横山城や虎御前山城での織田軍の動きもよく分かります。家を残すために内応する気持ちがよく分かります。

虎御前山城から見ると横山城に向かい斜めの道が通っています。これが信長が造った軍用道跡。

信長公記に

「武者の出入りのため、道のひろさ三間間中に高々とつかせられ、其のへりに敵の方に高さ一丈に五十町の間、築地をつかせ、水を関入れ、往還たやすき様に仰せつけらる」とあります。道幅を約6.4mに広げて、約5.5㎞に渡って敵側には高さ約3mの築地を築かせ、さらに水堀にしていました。

軍用道を使い横山城から物資や兵を虎御前山城に小谷城側に気づかれないよう移動できました。信長は物流重視で道をよく整備し、兵をすぐ動かせるようにしていました。それにしても、すごい土木量ですね。

虎御前山は南北に峰々が連なった山で各峰に砦が造られました。南から伝多賀貞能陣、伝蜂屋頼隆陣、伝丹羽長秀陣、伝滝川一益陣、伝堀秀政陣、伝織田信長陣、伝木下秀吉陣、伝佐久間信盛陣、伝柴田勝家陣と続きます。小谷城に対する最前線にあったのが伝木下秀吉陣です。

三角形の主郭を中心に、周囲に帯郭を配置し、小谷城側には二重堀切が造られています。虎口も厳重です。小谷城は目の前で頂上にあったのが朝倉方の大嶽城、西側の尾根(写真の左側)には福寿丸、山崎丸が配備されました。東側の尾根(ちょうど木で隠れているところ)にあったのが小谷城です。

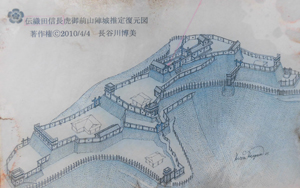

虎御前山はいくつもの峰で構成されており、一番高い峰にあるのが伝織田信長陣跡。

尾根道をひたすら歩くとたどりつけます。陣跡といいながら復元図を見ると完璧な城ですね。「信長公記」にも「巧みに仕上げられた砦の結構なことは、これまで見聞きした多くの砦に見られぬもので、みな眼を見張ったものである。」と記載されています。長桝型虎口や堀切などが残っていて、陣跡から小谷城や琵琶湖がよく見えます。

虎御前山城は小谷城から500mしかない目の前にある付城で、各武将の陣がずらっと並び、兵が動いている姿も小谷城からよく見えたはずで心理的効果は絶大だったでしょう。

伝滝川一益陣跡から尾根道を歩き次のピークにあるのが伝堀秀政陣跡。

館が造られていたようで建物を建てた礎石跡が見つかっています。横堀や竪堀などもあり、けっこう本格的な陣だったようです。堀秀政は織田信長の小姓から一軍の将になっていきます。本能寺の変の時は秀吉の軍監(お目付役で合戦後の論功行賞も担当)として備中高松城攻めに参加しており、中国大返しをして山崎の戦いに参陣しています。

秀吉のもとで北ノ庄攻めなどに従事。小牧・長久手の戦いでは秀吉側で池田恒興や森長可らが討死する大負けのなか堀秀政だけが家康軍を敗退させています。小田原征伐の最中に陣中で病のために亡くなりました。

小谷城のすぐ近くにあるのが虎御前山城。

小谷城を攻略するために織田軍が築きました。秀吉が城番を勤める横山城の前線基地になります。小谷城の目の前に附城が造られたため浅井軍に与えるプレッシャーは大きかったでしょうね。虎御前山は、四方の見通しがきく独立丘陵になっていて、各武将が陣地を構築しました。南の方は公園になっていますが、真ん中あたりにある伝滝川一益陣地跡あたりから堀切などが残っていて山城らしくなります。

伝滝川一益陣地跡は古墳を活用して造られています。滝川一益は甲賀出身と言われ織田家の宿老を勤めていましたが本能寺の変の後、北条勢との戦いなどで清須会議に出遅れてしまいました。

元亀元年(1570年)6月28日に起きたのが姉川の戦い。

金ヶ崎城で浅井長政の裏切りから挟撃されるところを逃げ出した信長ですが、体制を立て直し朝倉・浅井と対峙することになります。信長は小谷城とは姉川を隔てて南にある横山城を包囲し、横山城の北側にある竜ヶ鼻に布陣します。ここに徳川家康が応援にかけつけます。

浅井方には朝倉景健が援軍を率いてかけつけ小谷城の隣にある大依山に陣を構えます。朝倉・浅井軍が山の影に入った時に信長は陣を引き払ったと判断し横山城攻めのために包囲網をしいて本陣が手薄になったところを朝倉・浅井軍に攻め込まれます。激戦となり信長もあわやという事態があったようです。家康が伸びきった攻撃軍に横やりをいれて救ったとありますが、後に天下をとった徳川の言うことですから、よく分かりません。

最終的には織田・徳川軍方が優勢となり、この後、横山城は降伏して開城することになります。写真は信長が陣をひいた竜ヶ鼻方面から見た戦いの舞台です。

新幹線が米原駅を過ぎトンネルを抜けると左手に一瞬、見えるのが伊吹山城の麓にある横山城です。前から登りたかったのですが、ようやく念願がかないました。

横山城は領地の境にある境の城でした。もともとは浅井氏と六角氏が戦っていた時に浅井氏が築いた城です。浅井長政が信長と対峙するようになった時、美濃から北陸へ抜ける北陸脇往還街道のすぐそばにある城でした戦略上の要衝でした。横山城攻めで頑張ったのが秀吉で、城を手に入れてから信長に城番に任じられます。秀吉はここを拠点にして浅井氏の家来に対して攻略を行います。

横山城は北城と南城の一城別郭になっています。北城には見事な二重堀切などがあり、楽しめます。北城の主郭からは伊吹山や現在の国道365号線(北陸脇往還街道)を眺めることができます。