昨日はLEC梅田で1次試験前の総まとめ講座。

今年は中小企業診断士試験が8月21日(土)・22日(日)といつもより遅くなり受験生にとってはちょっと余裕がありますが、条件は皆さん一緒なので最後の追い込みを頑張ってください。

LEC梅田へは地下街ホワイティ梅田を通っていくのですが朝はどの店も閉店していました。緊急事態制限が終わったので朝9時からやっている立ち飲み屋も復活したかなとみていましたが閉まっていました。

講義が終わって夕方、通ると全ての店が開いておりました。もちろん立ち飲み屋も開いており、久しぶりにヨネヤへ寄って一杯だけ飲んで帰ってきました。立ち飲みエリアは一人づつアクリル板で完全に遮断されており、ソースやキャベツも個別で感染対策はバッチリですね。

カテゴリー: 大阪の話題

漏月庵

大阪府よろず支援拠点を出て大阪城公園を通り森ノ宮駅から帰っています。なんせ六番櫓と一番櫓を眺めることができます(笑)。大阪城へ向かう途中に大村益次郎の寓居跡である漏月庵があります。司馬遼太郎の「花神」の主人公ですね。

大村益次郎、適塾に学び、後に出身地である長州藩に招かれて軍の指揮をとることになります。第二次長州征伐で幕府軍を翻弄し、彰義隊との戦いを1日で終わらせました。最初に適塾で学んだ時には住み込みでしたが長崎でシーボルトに学んでから再度、適塾に学んだ時に塾頭になります。実入りもあったこともあり、この碑のあったところから適塾に通っていました。夜、寝転がっていると月明かりが家の中に漏れたので「漏月庵」と名付けたそうです。

楠木正行首塚

日経新聞夕刊を見ていると宝塚月組「桜嵐記」の記事が載っていました。

月組トップ美園さくらの退団講演なんだそうで主人公はなんと楠木正行。楠木正成は有名ですけど、さすがに息子の知名度はそれほど高くないんですが宝塚ってけっこうマイナーな人物に焦点をあてるんですね。以前は阿弖流為(アテルイ 坂上田村麻呂に降伏した蝦夷の長)もやっていました。

記事によると末弟である楠木正儀まで登場するそうです。楠木正行は南朝を率い四條畷の戦いで高師直と戦いましたが敗北します。四条畷にの楠公御墓所がありますが、瓢箪山駅近くにある四条、畷という地で戦ったという説もあり枚岡公園近くの山手町にも首塚があります。住宅街の中にありますが特に案内もないので、すごく分かりにくい所にあります。

末弟の楠木正儀は南北朝統一まで奔走し、お墓は楠木正成が活躍した千早城跡にあります。

居酒屋じょうもん

ファイティング・コンサルタンツという中小企業診断士の研究会(昔はコンサルティングファームを目指していたこともありました)で、よく根城にしていたのが中百舌鳥にある居酒屋じょうもん。

土曜日に研究会を14~17時まで行い、17時~21時頃まで宴会をしておりました。研究会よりも宴会が長く、17時まで研究会を行うのも開店時間が17時という要因が大きかったですね。大体、16時50分になったら片付けていたし(笑)。

本日は堺でお仕事。コロナ禍で居酒屋は大変ですが、ランチ営業をしているようでしたので寄ってきました。居酒屋じょうもんの日替わり定食(750円)はハムカツ&マグロカツでした。

石切神社 上之社

散歩がてら石切神社へ。デンボの神様やお百度参りで有名なのが下之宮ですが、今回は山の上にある上之宮へ行ってきました。いい運動になります。

もともと石切神社は生駒山山頂近くの宮山に饒速日尊(にぎはやひのみこと)、つまり物部氏の祖先神と可美真手命(うましまじのみこと、饒速日尊の子供)を祀っていました。ですが宮山に登るのは登山になりますので気楽に参拝に行けません。というわけで崇神天皇の時代に可美真手命を下之社(今の石切神社)に移します。

なんで饒速日尊も一緒に移さなかったんですかねえ。これで宮山の饒速日尊と下之社の可美真手命の二座体制となります。さすがに宮山まで登るのがしんどくなったのか慶安三年(1650)、由比正雪の乱の頃ですなあ。この年に饒速日尊が宮山から光堂山(今の上之社)に移されます。高さは低くなりましたが山の上という点は変わりません。

明治40年には下之社に合祀されます。これで現在の石切神社になります。上之社は石碑だけでしたが再興されました。上之社からは大阪平野が一望できます。可美真手命ですが石見国一之宮である物部神社の祭神でもあり、一説にはヤマトの命令で出雲を平定した神様でもあります

深野池・新開地

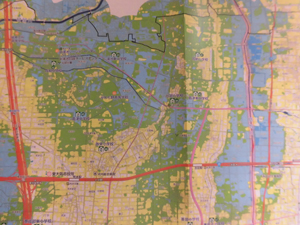

東大阪市役所から届いたハザードマップを見ていると地下鉄・中央線(横の赤い線)北側が青くなっていて、つまり大雨などで洪水の危険があるところです。

右側の青いところは深野池(ふこのいけ)と呼ばれる湖があった場所。左側の青いところは新開地池ですね。古代、大阪市や東大阪市は河内湖と呼ばれる湖が拡がっていました。上町大地だけが湖に突き出しており四天王寺の伽藍がすぐ近くの海から見えました。

河内湖はだんだん縮小していったのですが、深野池などは江戸時代まで残りました。ハザードマップで青くなっているのは玉櫛川、吉田川、菱江川など大和川が大和から大阪へ出て分岐した川跡です。洪水などが多かったので江戸時代に大和川の付替えが行われ鴻池新田など多くの新田開発が行われます。

災害が多い日本ですので家を買う前に古地図を確認し歴史を調べるのは鉄則ですねえ。

茨木童子

かって日本には鬼がいました。と言っても竈門炭治郎じゃないですよ。

鬼といっても「カミ」ともよむので、もともとは山神のようなイメージだったのでしょう。鬼退治といえば大江山が有名です。酒呑童子という鬼が大江山にいて悪さをすることから勅命が下り、源頼光が坂田金時(金太郎のモデル)、渡辺綱らを引き連れて鬼退治する物語です。

酒呑童子には家来がいて、その一人が茨木童子。茨木出身ともいわれ源頼光の鬼退治でも生き延びました。

京都の異界スポットに一条戻橋があり、安倍晴明が橋の下に式神を潜ませていたとして有名な橋です。この橋に大江山の鬼退治の参加メンバーである渡辺綱が通りかかると若い美女が道に困っていました。そこで馬に乗せてやると、女は突然、鬼の姿になって、空中に飛び上がり渡辺綱を愛宕山に連れ去ろうとしましたた。刀で鬼の腕を切って難を逃れます。

えべっさん

”商売繁盛で笹持ってこい!” 宵えびすです。

家から歩いてすぐの額田戎へ。ふだんも全然、密でなく地元の人しか行かないえべっさんですがコロナ対策がなされていました。狭い境内がワンウェイに、いつもの甘酒コーナーやお神酒コーナーもありませんでした。境内前にいつも一つだけ出ているベビーカステラの屋台も今年はなしです。

お参りして、裏から木戸をたたき、さっそく縁起物を買ってきました。去年はコロナで大変でしたが、今年は商売繁盛になるよう、えべっさん、頼んまっせ!

堺筋本町タワー

今日は大阪産業創造館にある大阪府よろず支援拠点で土曜日の相談当番。

大阪産業創造館の最寄り駅は堺筋本町駅なんですが駅のすぐ横に以前は帝人本社がありました。地下鉄からそのまま帝人ビルのエスカレータで地上まで上がれて便利だったんですが、今は階段しかありません。

帝人本社は移転してしまい跡地には高層マンションができることになり、だいぶ出来上がってきました。地上37階建てで眺望抜群とありますが、高所恐怖症にとっては何の魅力もないですなあ。4階を超えると御免こうむりたいです。

これが山城になると高い切岸(崖)の上にいても平気でして、ここらへんの感覚は不思議ですねえ。

堺筋本町

大阪中心部にあるのが堺筋本町。いわゆる船場ですが繊維街はだいぶ衰退してしまって帝人本社跡地はタワーマンションに生まれ変わっています。

堺筋本町にあるのが大阪国際ビル。1階には紀伊国屋書店が入っていて、よく利用していますというか、けっこうな金額を使っているはずです。近くに本屋があるのがいいですねえ。

この大阪国際ビルから大阪の町が一望できますが、写真は東側、生駒山の方角です。生駒山のずっと左側の山の上にあったのが飯盛山城。

大阪城はビルの陰で見えませんが左の方にはランサムウェアの攻撃を受けたカプコン本社のビルが見えています。