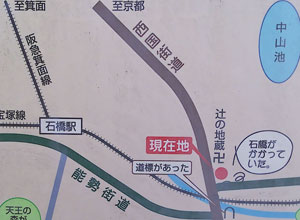

多田街道と西国街道の辻を過ぎて西に向かうと坂道が待っています。これが伊丹坂で、坂を登りきって少し南にいったところに伝・和泉式部墓があります。大河ドラマ「光る君へ」では泉里香さんが演じています。

橘道貞と結婚し、夫の任国が和泉だったので和泉式部と呼ばれるようになりました。「光る君へ」では、「今日よりそなたを和泉式部と呼ぼう」と名づけられますが、別れた夫の官職は嫌と拒否するシーンが出てきました。

晩年などはどうなったのかよく分かりませんが、橘道貞の出生地が伊丹坂の近くで、そこで供養塔として五輪塔が鎌倉時代頃に追善供養として建てられたようです。