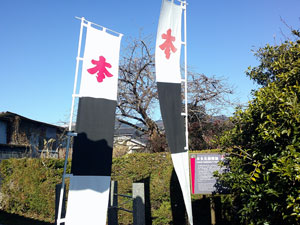

姫路・書寫山にある古刹です。室町時代の大講堂、食堂、常行堂が残っていて重要文化財になっています。食堂の建立は1174年(承安四年)ですので保元・平治の乱(源平合戦)の前ですね。雰囲気抜群なので多くのドラマや映画のロケ地になっています。特に有名なのがトム・クルーズ、渡辺謙、真田広之、小雪らが出演した映画「ラストサムライ」です。

■ラストサムライのモデル

幕末に私人として幕府軍に協力していたフランス軍人がいました。30年ぐらい前に読んだ本の巻頭に写真が掲載されていて、函館戦争の前に洋服の軍服を来た日本人に交じってフランス人士官4名映っている写真です。本はこの写真を元にフランス人士官を捜索する物語です。歴史が掘り起こされて、詳細が分かるようになりましたが幕府軍の指導にきていたブリュネ砲兵中尉です。

戊辰戦争となりフランス公使らが帰国するなか、ナポレオン3世あてに辞表を提出し、榎本武揚など幕府軍とともに転戦し、五稜郭の戦いにも参加しています。幕府軍が陥落する前に箱館港に停泊中していたフランス軍艦で脱出、フランスに連れ戻されます。軍事裁判ものでしたが騎士道をつらぬいたブリュネへのフランス国民の後押しがあり最終的には軍に戻れます。

■南北戦争で日本人が参戦していた!

戦いにはいろいろな側面があるんですね。「南北戦争を戦った日本人」(筑摩書房)も面白かったですよ。吉田松陰がアメリカに密航しようとして捕まった事件が有名ですが、実際に密航したケースや遭難で海外にわたっているケースがありました。また咸臨丸からも3名が行方不明になっています。水夫クラスで西欧の進んだ姿をみたのが原因かもしれません。

■屋根瓦の落書き

天文24年(1555)瓦職人が落書きしたもので甚六なる男の成仏祈願をしたもので、どうも同性愛のようです。