以前に勤務していた関西文理学園の同窓会で書をやっている人から個展の案内をもらったのですが、会場がなんと北白川にあるロンドクレアント!梅棹忠夫先生の旧宅ですね。知的生産の技術研究会にとっては聖地のような場所です。

ということで朝から北白川へ出かけて「湖の響 Kayo書道展」(明日7日までやってます)を見てきました。自分が書いた文字も読めない人間にとっては、きれいな字というのはあこがれですね。

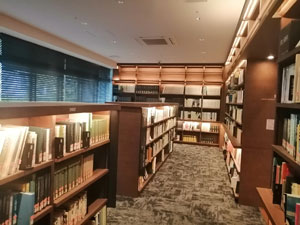

■梅棹サロン

ロンドクレアントはエスペラント語で、ロンドは「集まり」、クレアントは「創造者」の意味です。ここは毎週金曜日になると作家の小松左京さんら親しい仲間や若手研究者、学生らを自宅に集めて議論。時には白熱し飲み明かすこともあり、梅棹サロンと呼ばれていました。

もともとは本多勝一さんたちが京大に探検部をつくった頃、探検部の学生が梅棹先生の自宅にしょっちゅうおじゃましていたことがきっかけです。そこで金曜日の夜に自宅を開放し、誰でも訪ねてきてもいいようにと「梅棹サロン」をはじめました。時代を牽引する行動派知的クリエイターたちの梁山泊となっていきます。