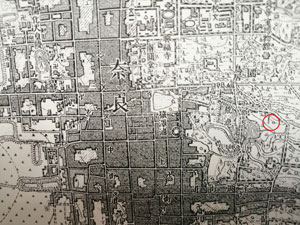

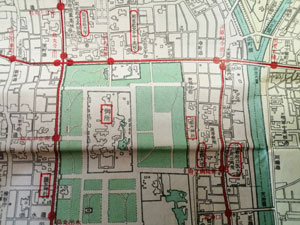

京都の少し前の地図を見ていたら立命館大学・広小路キャンパスが載っていました。目の前には京都府立医大があり、御所の北側には同志社大学があります。京都は10人に一人が学生という「学生の街」で市政的に言うと税金が入らない層がたくさんいることになります。

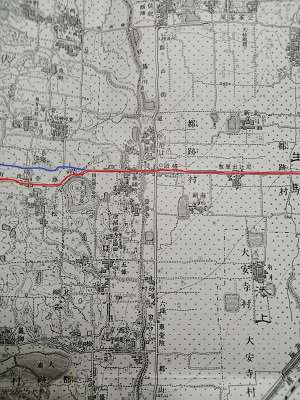

立命館大学・広小路キャンパスは1981年までありました。ある年齢層までには「二十歳の原点」(高野悦子)の原点ですね。赤い線は京都市電で、1977年に京都市電・河原町線がなくなり、翌年に京都市電全線がなくなります。

立命館大学・広小路キャンパスの少し北に昔、勤務していた専門学校があり、この界隈を10年ほどウロウロしていました。河原町今出川に地図専門店があったんですね。少し上がったところに善書堂という古本屋がありましたが、今は閉店しています。そうそう京都府立医大近くに荒神橋があり、伊藤蘭が出ていた「ヒポクラテスたち」(大森一樹監督)の冒頭はこの荒神橋からスタートしていました。