久宝寺にある許麻(こま)神社。

■式内社とは

祭神は素盞鳴命、高麗王霊神、牛頭天王、許麻大神で式内社です。式内社とは927年(延喜のあとの延長5年)にまとめらえた延喜式神名帳に載っている神社のことで、とっても古くからある神社の証明になります。延喜式が出たのは菅原道真の怨霊が語られだした頃ですね。皇太子が若くして亡くなり、しばらくしてから清涼殿への落雷で道長排斥に関わった公家らが亡くなる事件が発生します。

■高句麗の祖神?

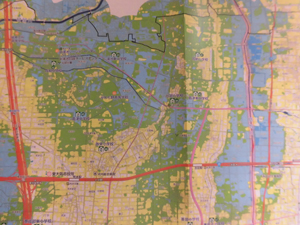

許麻神社は聖徳太子の建立になっていますが、本当だとすると物部守屋を滅ぼした後の土地を政権が接収したのでしょう。倭名類聚抄に巨麻郷という名前が出てくるのでこのあたりに渡来系氏族【大狛連(おおこまのむらじ)など】を一体に集めたようです。祭神の一つが高麗王霊神ですので三韓時代の高句麗と縁があり、三韓というのは歴史で習った新羅、百済、高句麗です。

668年に高句麗が滅亡し、たくさんの亡命者が倭にわたってきたため亡命者の街ができました。狛江市などもその一つになります。

そうそう三国志で有名な孫権の国である呉も晋に滅ぼされたため、亡命者が倭にわたり伝えたのが呉服、つまり今の和服になります。