長屋王

長屋王平群町のマスコットキャラクターといえば長屋くん。長屋王です。

■そごうが潰れたのは長屋王の呪い?

”長屋王、誰だそれ?”って言う人は、まず古代史を勉強しましょう。長屋王といえば、”長屋王の変”で有名な長屋王です。”奈良そごう”を建築する前に発掘調査したところ出てきたのが「長屋親王宮」と書かれた木簡。これで長屋王の邸宅が特定できました。夏に氷室から運んだアイスシャーベットを食べていたなど裕福な生活をしていたようです。長屋王邸は邸宅だけではなく商売の拠点でもあり江戸時代の商家のような感じだったことが分かっています。ですので経営感覚にも優れていたようです。

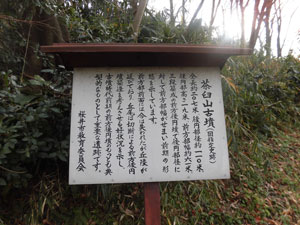

そごうが破綻した時はまことしやかに”長屋王の呪い”だと言われました。長屋王はなかなかできる人物で政界の主導者となりましたが、対立する藤原四兄弟の陰謀によって自殺に追い込まれ、これが長屋王の変です。長屋王の墓は平群にありますが、本当はどうかは分かりません。

■長屋王と令和の意外な関係

令和という元号が大伴旅人が大宰府でよんだ歌からとられましたが、長屋王に近かったのが大伴旅人。大伴氏は歌人としても有名ですが、それよりも神武天皇時代からの軍事氏族として有名です。大伴旅人が大宰府に追いやられたのが長屋王の変(729年)の前年で、長屋王の変が終わった730年に都へ戻され翌年には亡くなっています。軍事力をもった大伴旅人を大宰府に遠ざけたのではないかともいわれています。

信じるか信じないかはあなた次第です。