一灯を掲げて暗夜を行く 暗夜を憂うことなかれ ただ一灯を頼め

ご存知、言志四録の一節です。

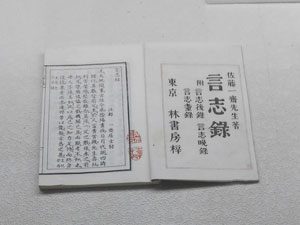

角館の武家屋敷にいくつかの書籍が展示されていて論語や大学などと並んで言志四録がありました。言志四録は美濃国岩村藩出身の儒学者・佐藤一斎が後半生の四十余年にわたって書いた語録です。冒頭以外にもたくさんの言葉を残しリーダーのためのバイブルとして注目を集めました。現在でいうとドラッカーのようなものでしょうか。

言志録、言志後録、言志晩録、言志耋(てつ)録の四冊から構成されているため言志四録と呼ばれています。佐藤一斎の門下生には山田方谷、佐久間象山、渡辺崋山、横井小楠らがおり幕末に活躍した人物ばかり、”西郷どん”も生涯、この言志四録を愛読していました。今は言志四録を講談社学術文庫で読むことができます。