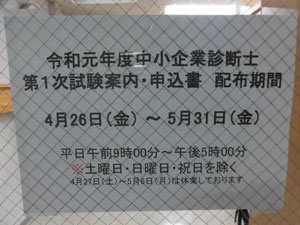

大阪府中小企業診断協会・入口に中小企業診断士・第一次試験の申込書配布がはじまっていました。

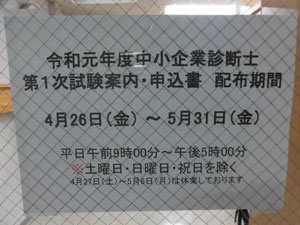

今年度から令和時代の中小企業診断士になるんですねえ。なんか歳をとった気分に(笑)

大阪府中小企業診断協会・入口に中小企業診断士・第一次試験の申込書配布がはじまっていました。

今年度から令和時代の中小企業診断士になるんですねえ。なんか歳をとった気分に(笑)

高取町の市尾にある市尾宮塚古墳。

曽羽城の近くにある天満神社の裏側にある前方後円墳です。造られたのは6世紀中頃で被葬者は巨勢氏とみられています。巨勢氏は高市郡巨勢郷を本貫とする氏族で、武内宿禰の次男である許勢小柄宿禰を始祖としています。

天満神社は階段の上にあり、訪れる人も少なく、まして裏側にある前方後円墳に訪れる人は少ないでしょうが国史跡となっていて、石室入口は檻になっていて鍵がかかっていますが、檻に近づくとセンサーが感知して奥の石室がライトアップにして石棺が見えるというハイテクになっています。なかなかビックリします。

平群町のマスコット、長屋王ともう一人は島 左近です。

戦国時代、島氏の本拠は平群町で平城の西宮城と山城の椿井城を本拠地にしていました。島左近は筒井順慶に仕え重臣になっていましたが、順慶が病に倒れてしまい跡を継いだ順慶の甥・筒井定次とは意見が合わず、筒井家を辞することになります。島左近は天下の名将ですから、多くの誘いがありました。そんななか、新しく主君になったのが石田三成です。自分の禄高が4万石なのにそのうちの半分の2万石を与えるという破格の条件を呈示、意気に感じたのか石田三成に仕えることになります。

「三成に過ぎたるものが2つあり。島の左近に佐和山の城」と言われるようになります。関ヶ原の戦いでは本戦の前に行われた杭瀬川の戦いでは兵500を率いて東軍の中村一栄・有馬豊氏両隊に戦いを挑み、明石全登(宇喜多秀家の家臣だった)隊と共に勝利して、士気をあげました。関ヶ原合戦でも大いに戦い、徳川方は「誠に身の毛も立ちて汗の出るなり」と記録しています。

堺筋本町にあるTKPを会場に大阪中小企業診断士会の事業説明会を開催。

大阪府中小企業診断協会の会員は約1000名ですが、そのなかの独立診断士200名で組織しているのが大阪中小企業診断士会です。士会では、いろいろな事業を行っているので年に1回、説明会を開催しています。本日は会員の約半分ほどが参加。

事業説明会の後は懇親会。皆さん独立しながらやっており、仕事はけっこう知り合いから入ってくることが多いので、ネットワークを築く貴重な機会です。とは言いながらしっかり食べて飲んでました(笑)。

締めは大阪締めです。大阪締めは三本締めのような江戸伝来ではなく、古式ゆかしき手締めです。天神祭りでは船渡御で船がすれ違う時などに必ず大阪締めを行います。

大阪締めとは「打ちましょ」でチョンチョンと2回手を打って、「もひとつせ~」でもう一度チョンチョン、 最後に「祝うて三度」でチョチョンがチョンと打って締めます。大阪商工会議所の新年互例会などでも大阪締めで締めるなど大阪のスタンダードなんですが、近年は知らない若者もいて三本締めになりがちですねえ、困ったものです。

三重大学で講義。

教育学部1回生向けに情報科学基礎という情報リテラシーの講座を担当しています。学生に聞いたら生まれたが2000年や2001年で、学生の皆さんは21世紀生まれなんですねえ。2000年問題で日本中が大騒ぎしていたのは生まれる前なんですね。

講義では自分のパソコンを持ち込んでWifiに接続し実習を行います。ガイダンス後、総合情報処理センターの先生に依頼して、三重大学でのネット環境やパソコンの設定について講義をしてもらっていますが、これがなかなか勉強になります。

三重大学ではMoodle(ムードル)と呼ばれるE-ラーニングシステムを導入していて私もレポート提出や教材提供で使う予定をしているのですが、なるほど、そうやって使うのか、よくわかりました(笑)。

平群町のマスコットキャラクターといえば長屋くん。長屋王です。

■そごうが潰れたのは長屋王の呪い?

”長屋王、誰だそれ?”って言う人は、まず古代史を勉強しましょう。長屋王といえば、”長屋王の変”で有名な長屋王です。”奈良そごう”を建築する前に発掘調査したところ出てきたのが「長屋親王宮」と書かれた木簡。これで長屋王の邸宅が特定できました。夏に氷室から運んだアイスシャーベットを食べていたなど裕福な生活をしていたようです。長屋王邸は邸宅だけではなく商売の拠点でもあり江戸時代の商家のような感じだったことが分かっています。ですので経営感覚にも優れていたようです。

そごうが破綻した時はまことしやかに”長屋王の呪い”だと言われました。長屋王はなかなかできる人物で政界の主導者となりましたが、対立する藤原四兄弟の陰謀によって自殺に追い込まれ、これが長屋王の変です。長屋王の墓は平群にありますが、本当はどうかは分かりません。

■長屋王と令和の意外な関係

令和という元号が大伴旅人が大宰府でよんだ歌からとられましたが、長屋王に近かったのが大伴旅人。大伴氏は歌人としても有名ですが、それよりも神武天皇時代からの軍事氏族として有名です。大伴旅人が大宰府に追いやられたのが長屋王の変(729年)の前年で、長屋王の変が終わった730年に都へ戻され翌年には亡くなっています。軍事力をもった大伴旅人を大宰府に遠ざけたのではないかともいわれています。

信じるか信じないかはあなた次第です。

昨夜は知的生産の技術研究会・関西のセミナー

ブレスヴォイストレーニング研究所所長の福島さんに「人は『のど』から老いる 『声』から若返る」というテーマでお話いただきました。

ブレスヴォイストレーニング研究所へは声優志望の若者もよく来て、アニメ声を出したいという希望ですが、これだと喉をつぶしてしまうので基本的に喉を鍛える基本から教えています。ただ、いろいろな歌手の声で歌えるソフトが出ているので、すぐにAIに置き換えられるよとも言っているそうです。変わったところではユーチューバーも通っているそうです。

セミナーでは参加者各自から声に関する悩みを聞いて、声に関する講義とレッスンを行いました。日本は文字文化で言葉を聞きながら頭の中で漢字に置き換えるようなことを行い、紙を配ると話を聞かずに紙を読む傾向があります。ですので国語の授業でも例えば詩の朗読を行い、どこで間をあけるか、どこで声のトーンを変えるかといったような授業は行われません。声に関する勉強していないので伸びしろが大きいそうです。

近鉄生駒線・平群駅から西の住宅街に向かって坂を上っていくと烏土塚古墳(うどづかこふん)があり、前方後円墳で国の史跡になっています。

古墳横に階段があって登っていくと前方部に入ります。古墳の上は公園のようになっていて後円墳の広場では太極拳をしている人がいました。横穴式石室も残っていて外から見ることができます。烏土塚古墳は古墳時代後期の6世紀中頃で被葬者は平群氏に関係するようです。

烏土塚古墳の上からは眺めがよく、西宮城跡(平群中央公園)が目の前に見えます。西宮城は島氏の城で島氏といえば石田三成の家来だった島左近が有名です。この島氏の先祖はどうも平群氏と何らかの関係があったようですので、烏土塚古墳を城にするのではなく(当時、古墳はよく城に再利用されていました)、別に西宮城を造ったのかもしれません。

朝からLEC梅田へ

経営情報システムの講座をやっておりました。ずっとしゃべっているので疲れるし、なんせ喉が渇きます。

夕方に講座が終わったのでホワイティ梅田にある立ち飲み屋へ寄っていこうとしたら赤垣屋、ヨネヤが一杯。いつもは空いている大御所酒坊もいっぱいでした。

大阪は午後から雨で、地下街はいつも以上の人混みになっており、そのせいですかね。諦めて帰って家で飲んでおります(笑)。

ワンマーケティングのBtoBマーケティングに連載しているんですが最新版が公開されました。

BtoB(企業間取引)では法律に注意しなければなりません。“そんな法律があったとは知らなかった”では済まされないこともありますし、下手をすれば賠償や法的措置に発展し会社に対する信用が失われることになります。

ということで

下請法(下請代金支払遅延等防止法)

知財(商標)

不正競争防止法

著作権

景品表示法

消費税法

について紹介しています。

BtoB企業のマーケ担当者が順守すべき法律