橿原神宮から畝傍山に登る登山道があります。畝傍山の標高は198.8メートルで大和三山では一番高いのですが、山頂の眺望はそんなによくありませんが、木々の間から天香久山や耳成山が見られます。畝傍とは「火がうねる」の意味からきており古代から火山だと分かっていたようです。

帰りは山頂から違う道を降りることに、途中の分岐があり、そうそう以前に登った時は左を選んでしまい、えらい急坂を降りることになって最後は道なき道を行くことになったところです。今回は学習済ですので右を選んで無事に下山できました。

橿原神宮から畝傍山に登る登山道があります。畝傍山の標高は198.8メートルで大和三山では一番高いのですが、山頂の眺望はそんなによくありませんが、木々の間から天香久山や耳成山が見られます。畝傍とは「火がうねる」の意味からきており古代から火山だと分かっていたようです。

帰りは山頂から違う道を降りることに、途中の分岐があり、そうそう以前に登った時は左を選んでしまい、えらい急坂を降りることになって最後は道なき道を行くことになったところです。今回は学習済ですので右を選んで無事に下山できました。

以前に勤務していた関西文理学園の同窓会で書をやっている人から個展の案内をもらったのですが、会場がなんと北白川にあるロンドクレアント!梅棹忠夫先生の旧宅ですね。知的生産の技術研究会にとっては聖地のような場所です。

ということで朝から北白川へ出かけて「湖の響 Kayo書道展」(明日7日までやってます)を見てきました。自分が書いた文字も読めない人間にとっては、きれいな字というのはあこがれですね。

■梅棹サロン

ロンドクレアントはエスペラント語で、ロンドは「集まり」、クレアントは「創造者」の意味です。ここは毎週金曜日になると作家の小松左京さんら親しい仲間や若手研究者、学生らを自宅に集めて議論。時には白熱し飲み明かすこともあり、梅棹サロンと呼ばれていました。

もともとは本多勝一さんたちが京大に探検部をつくった頃、探検部の学生が梅棹先生の自宅にしょっちゅうおじゃましていたことがきっかけです。そこで金曜日の夜に自宅を開放し、誰でも訪ねてきてもいいようにと「梅棹サロン」をはじめました。時代を牽引する行動派知的クリエイターたちの梁山泊となっていきます。

珍しく奥さんと休日が一致。「大和三山へ行こう」という申し出に「ハイハイ」と応じたのはよいのですが、まさか三山すべてに登る強行軍になるとは(笑)

とりあえずは畝傍山の麓にある橿原神宮です。明治23年(1890年)明治天皇が創建しました。大きな干支の絵馬があります。

■神武天皇陵

日本書紀の壬申の乱の記載に大伴吹負が大海人皇子側として戦いますが、この時の神武天皇陵に馬と武器を奉納して勝利した記事があり、畝傍山近くに神武天皇陵があったことになります。

幕末、尊王攘夷から天皇陵探索の気運が拡がりました。神武天皇陵の候補地として塚山説・ミサンザイ説・丸山説の三説があり、最終的に孝明天皇がミサンザイの地に決定しますが、藤原京造営でも壊されなかった塚山古墳(現綏靖天皇陵)や丸山説も有望です。つまりよう分からんということです。

■皇紀

辛酉(しんゆう)は「かのえとり」とも呼ばれ天命が改まると考えられました。60年ごとに訪れる辛酉の年が21回めぐる1260年ごとに、この世を揺るがす大革命が起きる考え方があります。明治から考えると601年が辛酉の年で推古天皇と聖徳太子の時代でした。そこから、さらに1260年を遡った紀元前660年を神武天皇の即位とし、これが皇紀になります。

和歌山和小野町に水門吹上神社があります。水門は「みなと」と呼びます。この神社の境内に神武天皇聖蹟・男水門顕彰碑が建っています。ここは神武天皇の兄である五瀬命(いつせのみこと)ゆかりの地で「男水門(おのみなと)」です。

以前、生駒山の山道にわけいって日下直越道(くさかただごえみち)で五瀬命負傷碑を発見。えらい山深いところにありました。神武天皇の東征で大坂から生駒山を越えて大和へ向かう時、五瀬命は長髄彦の放った矢に当たってしまいました。神武天皇は退却して草香津から船出し紀州へ向かいます。五瀬命は傷が悪化し紀伊国の男水門で亡くなりました。ここがその場所で、五瀬命が男建(おたけ)びをあげて亡くなったので「男水門(おのみなと)」と呼ぶようになったそうです。

ところが古事記では泉南の山の井水門で亡くなったことになっています。よう分かっていません。とりあえず関係する3ケ所はコンプリートしました。

織田信長と石山本願寺との10年戦争、いわゆる石山合戦は石山本願寺側が和睦に応じ、門主・顕如が石山本願寺を退去することで終わりました。天正8年(1580年)、退去した顕如が入ったのが和歌山にある鷺森御坊です。南海・和歌山市駅からすぐの所にあり、今はそれほど大きな寺院ではありませんが、発掘調査で深さ3mの堀が巡っていたことが分かり、寺院というより平城になっていました。

顕如は天正11年(1583年)に貝塚御坊(願泉寺)へ移ります。天正13年(1585年)に秀吉から天満の地を与えられ、天満本願寺を建立します。天神祭りで有名ですね。天正19年(1591年)に秀吉から京都七条堀川の地が与えられ本願寺ができましたが、顕如が亡くなった後の跡目争いを利用して徳川家康が西本願寺、東本願寺に分離し、一向宗の力をそぐことに成功します。

パソコン通信Nifty-Serveの時代から連綿と続く中小企業診断士試験の勉強会「船場勉強会」のOB組織です。とは言いながら昨年度は総会と近江八幡ツアーとイベントは2回だけでした。高齢化とともに年々、参加者が減少していますが、昨日は珍しく6名も参加。ほとんどの時間が近況報告で、今年度は久しぶりにセミナーをやろうということになりました。パチパチ。

終わってからは船場センタービルの地下2階へ。ビジネス街なので土日にやっている居酒屋が少なく、空いていた居酒屋に入るとハッピーセットということで18時までビールが199円になっていました。安いのはいいのですが、最近は注文をQRコードでやんないといけないのが面倒ですね。

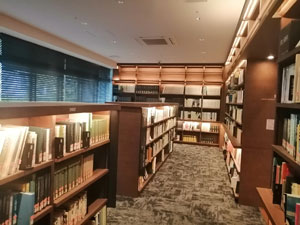

南海・和歌山市駅に隣接して和歌山市民図書館ができていました。

中に入ったら、めちゃくちゃオシャレな図書館で、2020年にできたそうです。運営はカルチュア・コンビニエンス・クラブが行っています。1階は蔦屋書店とスターバックスが入っていて、そのままエスカレーターで上がると2階と3階が図書館になっています。ホテルのロビーのような雰囲気でオシャレですねえ。

歴史コーナーには「戦国合戦大事典」(新人物往来社)などが揃っていて充実していますね。「バグは本当に虫だった」もあったんですが開架じゃなく書庫に入っていました(泣)

和歌山でお仕事だったので、まずは和歌山城へ

和歌山へ行くたびに寄っているのでたぶん10回以上は来ています(笑)

和歌山城を造ったのは来年の大河ドラマ主人公である豊臣秀長です。秀吉の紀州征伐のあと、秀長が紀伊もおさめることなりました。そこで虎伏山に平山城を築き拠点としました。これが和歌山城です。江戸時代になると徳川家康の十男・頼宣が入り、紀州徳川家となります。

城のあちこちに秀長時代の野面積みの石垣が残っています。もう少し後の切込みハギと混在するのが楽しめます。

平城京を造営する時に古墳などを壊しましたが、大安寺では杉山古墳という前方後円墳を敷地に取り込んでいます。

大安寺では古墳を壊しながら麓に瓦窯を6基作っていました。奈良時代末から平安時代にかけて、大安寺の修理に使用された瓦を焼いていたようです。前方部から土砂や葺石が運び出して資材調達に使っていたようですが、古墳そのものは残っています。

5世紀後半頃にできた古墳のようで公園として整備されていて登ることができ若草山などを一望できます。墳丘長は150メートルほどあったようですが、現在は120メートルほどになっています。

大安寺は2つの塔がある巨大な寺でした。塔の基壇跡がしっかり残っています。

大安寺は厩戸皇子(聖徳太子)が平群につくった熊凝精舎(くまごりしょうじゃ)が大本です。名前は祇園精舎にならいました。そこから百済大寺、高市大寺、大官大寺となり平城京遷都によって大安寺になりました。

舒明天皇が百済大寺を作りましたが建設途中で落雷による火災などにあったようです。これが子部大神の怨みと考えられ皇極天皇は夫の遺志を引き継いで場所を変えて再建します。これが吉備池廃寺で九重塔とみられています。大安寺の失われた塔も九重の塔でした。