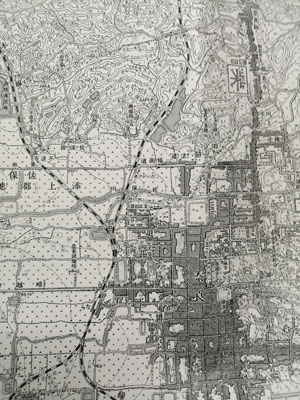

- 大日本帝国陸地測量部が発行した大正元年の奈良広域図です。今のJR奈良駅のから北に向かって2本の線が出ています。左は現在もある木津駅へ向かう奈良線です。地図には関西本線と書かれています。右は幻の大仏鉄道ですね。

- 名古屋方面から関西本線を使って奈良へ観光客を送るために加茂~奈良間に作られた鉄道です。1899年(明治32年)に開通します。奈良駅のちょっと北に大仏駅があり、ここをまっすぐ東に向かうと東大寺・転害門に出ます。

- 1907年(明治40年)に加茂~木津~奈良間に平坦なJR奈良線のルートが開通したため、大仏鉄道は廃止され、開業からわずか9年余りで姿を消します。地図が作られた1912(大正元年)には駅舎やレールの撤去が進んでいたはずなんですが、なんで地図に載っているんだろう。地図の右上にはホテルに生まれかわる奈良監獄があります。