残暑がまだまだ続きますが酒屋へ行くと「秋あがり」が出ていました。秋あがりとは冬にお酒を仕込み、春先に搾って貯蔵し、夏を越し旨味をました頃に出荷するお酒です。

秋に向かっているはずなんですが、あいかわらずの猛暑ですなあ。

残暑がまだまだ続きますが酒屋へ行くと「秋あがり」が出ていました。秋あがりとは冬にお酒を仕込み、春先に搾って貯蔵し、夏を越し旨味をました頃に出荷するお酒です。

秋に向かっているはずなんですが、あいかわらずの猛暑ですなあ。

高野山へ向かうには4つの街道がありました。一番長いのは京都の八幡が起点で生駒山の西を下る東高野街道です。また堺の大小路橋が起点の西高野街道、平野が起点の中高野街道、天王寺が起点の下高野街道があります。下高野街道と中高野街道は大阪狭山市で一本になり、河内長野で西高野街道と合流します。また河内長野駅近くで西高野街道と東高野街道が合流して高野街道の一本になります。

一本になった高野街道沿いに西條合資会社がありました。ここのお酒が天野酒で天野山金剛寺でつくられた中世のお酒です。途中で途切れたのですが復活されたお酒です。純米吟醸とにごり酒を買ってきましたが、すっきりした味でいけますねえ。

ボジョレー・ヌーボー、バブル景気の頃は大騒ぎしていましたが、2004年から長期減少傾向が続いていて輸入量が減っています。日本のワイン消費量は広がっているので、ボージョレ・ヌーボーの「1人負け」とも言える状況ですね。とは言いながら縁起物みたいなものなので飲んでいます。けっこうフルーティーな味でした。

バブル景気の頃、ワインパーティをやるぞと会社の先輩が言いだし、そこまではよかったのですが、下宿にボジョレー・ヌーボーの樽を送ってきてパーティの日に持ってこいと今ならパワハラ行為ですなあ(笑)。樽には説明書がついていて湿度をたもつよう濡れた雑巾で一日一回拭けとか書いてあります。おかげで残業して帰ってからせっせと拭いておりました。パーティの日、フレームのバックパックに樽を紐づけて運びました。

ボジョレーヌーボーの解禁です。ということで解禁日に届いたボジョレーヌーボーをいただきました。

ボジョレーヌーボーといえば40年ぐらい前、SRA関西支社でシステムエンジニアをしていた頃、解禁日に先輩から下宿にボジョレーヌーボーの樽が届きます。「おお!ラッキー」と思ったらメールが来て、1週間後にワインパーティを開催するから送った樽を持ってこいと書いてあります。

なんで自分のところに送らないのかと樽についていた説明書を読むと、樽には濡れ雑巾などをかけて乾燥しないようにしないと注意書きがあります。面倒な作業を押し付けられたのですした(笑)。ちょうど前のプロジェクトが終わって残業もあまりなかった頃なので、会社から下宿に戻って、せっせと雑巾などをかけておりました。樽といっても運べる大きさですが、まあまあな重量ですので、約束の日はバックパッキング用のリュックに括りつけて運びます。

樽のメンテナンスが完璧なんで、とってもおいしかったですね。

早いもので、もう師走です。

師走といえば忘年会ですがコロナ禍の影響で中止の連絡ばかり。結局、1回も開催せずに年を越しそうです。忘年会無しなんて、たぶん社会人になって初めてじゃないかなあ。

飲食店は忘年会の自粛や時短営業のため、いつもの年のようにお酒の量が出ませんので、日本酒の蔵元や酒造メーカーにも影響を与えています。

忘年会がなくなったので酒代がその分、浮くはずなんですが、結局、家で飲んでいるのでいつもと同じです。世間一般の人は忘年会では飲むけど家で飲まないんですなあ。

日経ビジネス最新号に掲載されていたのが「コロナで消えた監視の目 隠れ依存症リスク」で副題が「在宅勤務中に飲んでいませんか」です(笑)。

5月の家計調査によると2世帯以上世帯のチューハイ・カクテル類への支出が前年同月比で52.6%も増えているそうです。外出時の飲酒代が88.4%減になっているので家飲みがめちゃくちゃ増えたことがわかります。在宅勤務で上司や同僚の監視の目がなくなったことから飲酒開始時間が早まりアルコール依存の問題が発生しています。

確かに大学のオンライン講座が終わった瞬間に飲めますからねえ。仕事がない時は朝から飲んでるんじゃないかというツッコミはなしです。

日経ビジネスいは依存症にならないためのポイントが載っていて、その一つが違う趣味を持つことでアルコール以外のストレス解消手段をもつこととあります。やっぱり山城登りだあ!

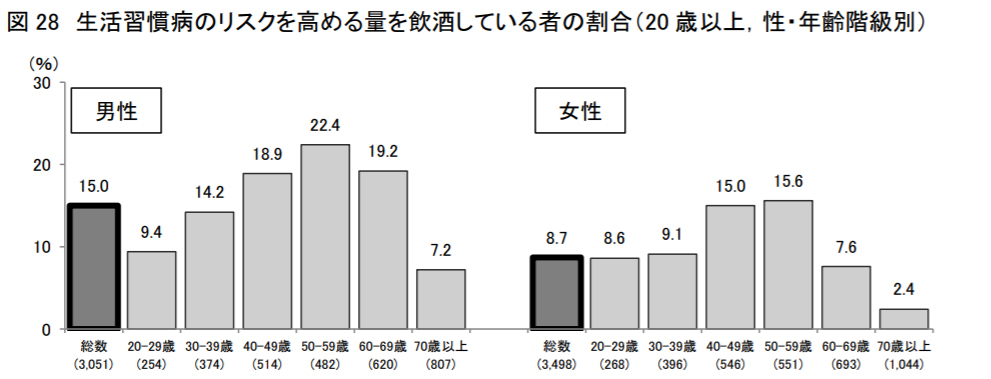

休業要請などで居酒屋経営などが大変な状況になっていますが、厚生労働省の「平成30年 国民健康・栄養調査報告」を見ると、よく飲んでいるのは40~69歳のいわゆる中高年世代で、若い人はそんなに飲んでいないんですね。ウチの息子たちを見ても、たまに酎ハイの缶を飲んでいるぐらいで一升瓶で飲んでいる親父とは違いますなあ。

昔ながらの親父を相手にした居酒屋は、これからの10年間であまり飲まない層が主流となっていくため、いずれにしてもビジネスモデルの転換が必要になりそうです。

ところで「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」とは週5~6日×2合以上が目安なんだそうです。ギクッ!

スーパーでモルツやエビスをよく買っているのですが最近、特売を見かけなくなりました。

”街の酒屋さんを守る国会議員の会”なるものがあって、去年5月に議員立法「酒類の製造や販売に関する取引基準を法制化する酒税法の改正案」が成立しました。改正法の施行は今年6月からということもあり、1月あたりからビールなどの店頭価格があがっています。今後は原価割れで販売した小売店に罰則が科されることになります。またメーカーも安売りの原資となるリベートの見直しをしています。というわけでスーパーの店頭価格があがっています。

趣旨はよく分かるので、かまわないのですが、もう少しいろいろなバリエーションのビールを置いてくれないかなあ。銀河高原ビールが飲みたいな~あ!なかなかスーパーには置いていません。