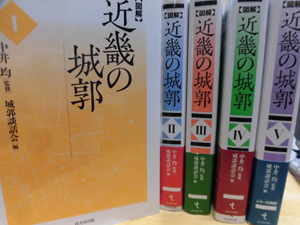

「7日間 ブックカバーチャレンジ」No5は「図解 近畿の城郭シリーズ」です。

■専門書なので高い!

仕方ないんですが一番の問題は専門書で高価ということ。各巻の値段は6,000円~7,000円で出るたびに買っていましたが、さすがにいつまで続くんだ思ってました(笑)。ようやく5巻目で完結となり、胸をなでおろしました。どう考えても3万円以上をつぎ込んでいます。

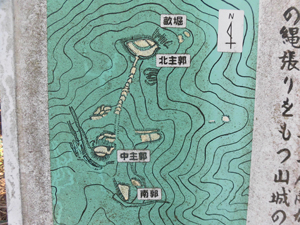

近畿の城郭シリーズは城郭談話会が創立30周年を記念して出した本で、滋賀県、京都府、奈良県、大阪府、兵庫県、和歌山県の950にわたる城郭が縄張図と共に紹介されています。第5巻の後半には所在確認ができる中世の城郭一覧が掲載されていますが、近畿で5,681もあります。つまり1日に1城を登っても15年以上かかる計算となります。

■山城登り

近畿にある山城のうち、おそらく300ほどは登っていますが、掲載されている城郭のまだ1/3ぐらいしか制覇していません。今年の山城シーズンは終わってしまったし、早く寒くなって雪が降らないかなあ。