和田城の川を挟んだ対岸にあるのが和田支城1。和田には和田城を中心に谷全体の各地に城が造られ谷全体で防衛する形になっています。朝倉氏の一乗谷や同志社大学田辺キャンパス近くの普賢寺谷のようです。

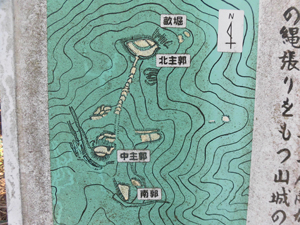

和田支城1の主郭は東西25m、南北35mほで土塁もしっかり残っています。副郭や帯郭もしっかり残っています。住宅地から神社へ登る山道があり、登っていくと、この神社がある場所が主郭になっています。小さな城の案内などなく自分で調べるしかないのですが、和田はきちんと案内板が整備されています。

和田城の川を挟んだ対岸にあるのが和田支城1。和田には和田城を中心に谷全体の各地に城が造られ谷全体で防衛する形になっています。朝倉氏の一乗谷や同志社大学田辺キャンパス近くの普賢寺谷のようです。

和田支城1の主郭は東西25m、南北35mほで土塁もしっかり残っています。副郭や帯郭もしっかり残っています。住宅地から神社へ登る山道があり、登っていくと、この神社がある場所が主郭になっています。小さな城の案内などなく自分で調べるしかないのですが、和田はきちんと案内板が整備されています。

甲賀の和田の里があり、一番奥にあるのが和田城です。

和田氏のお城で和田氏で有名なのが和田惟正。覚慶(足利義昭)を興福寺から助けし、和田の地に匿います。上洛に向けて織田信長と交渉するなど、いろいろと骨をおりました。和田惟正はキリシタンを保護したことでも有名でルイス・フロイスと織田信長を仲介したのも和田惟正です。

やがて上洛した足利義昭によって池田勝正、伊丹親興と共に摂津守護の1人となり「摂津三守護」と呼ばれます。幕臣でしたので織田信長と関係が悪化することもありましたが、最終的には織田信長の家臣となります。三好三人衆の一人、三好長逸と手を結んだ池田知正を討つため伊丹氏や茨木氏と一緒に戦いまずが、当時は池田氏家臣だった荒木村重に敗れ、討死します。

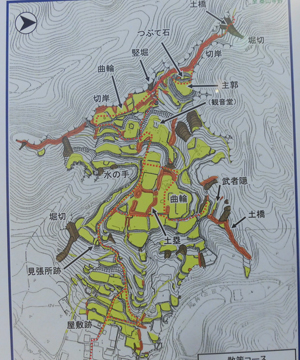

和田城は複数の郭で構成されており、虎口から入ると主郭へ入ることができますが、高い土塁で囲まれています。

昨日の大河ドラマ「麒麟がくる」では織田信長に報じられた足利義昭が上洛していました。足利家では家督相続者以外の子供は仏門に入るため、足利義昭は覚慶という名前で興福寺の一乗院に入っています。第13代将軍・足利義輝(向井理が演じてました)が三好三人衆に殺されてしまい、覚慶は興福寺に監禁されましたが、三淵藤英・細川藤孝ら幕臣の援助を受けて奈良から脱出、向かったのが甲賀です。

甲賀に和田という里があり、和田惟政という幕臣の領地でした。興福寺から覚慶を救い出し和田の里に匿います。その匿った場所が和田公方屋敷跡として残っています。裏側に城があり、対面にも城が整備され防御は完璧でした。

■2年前に幻の上洛計画があった

大河ドラマでは光秀が信長に会っていますが、それ以前に和田惟政が信長に上洛をすすめていました。この時は六角義賢、織田信長、浅井長政、斎藤龍興に話をつけます。信長はこの時に上洛しようとしますが、話をつけたはずの齋藤龍興に阻まれて撤退。結局、六角と斎藤が足利義昭を見捨てることになり、足利義昭は最終的に北陸へ行くことになります。織田信長の上洛2年前に幻の上洛計画があったことは一般に知られていません。

大河ドラマ「麒麟がくる」では”長良川の戦い”が行われました。斎藤道三と斎藤義龍の一騎打ちがありましたが過剰な演出ですねえ(笑)。総大将がそうそう最前線で戦うものではなく、実際に戦ったのは上杉謙信、井伊直政、藤堂高虎など数えるほどです。

予告編では光秀が越前に行くシーンが出ていましたが、「明智軍記」をネタ本にしているようです。越前の朝倉氏と美濃守護の土岐氏は姻戚関係ですので、土岐一族だった明智光秀は明智の里を出た後、縁を頼って越前朝倉家に仕えたことになっていますが、どうですかねえ。

■近江 高嶋郡の田中城にいた

最新の研究では明智光秀は室町幕府の足軽だったようです。湖北を支配していた浅井長政が琵琶湖の西側にある高嶋郡を浸蝕してきた時、足利将軍家と縁がある朽木谷の朽木氏や、田中城の田中氏は抵抗していました。

この時、田中城に幕府から派遣された兵の一人に明智光秀がいました。明智光秀は医学知識があったようで籠城していた時に同僚の米田貞能に教えていました。これが米田文書として発見され、明智光秀の名前が出る最古の資料となりました。となると明智光秀は京都を根城にしていたんですかねえ。

大河ドラマ「麒麟がくる」で若き明智光秀が放映されていますが、前半生はよく分かっていません。「本能寺の変」の後、敗者となった光秀の書状などを処分したためでしょう。

■明智光秀の名前が初めて登場する田中城

2014年、米田家文書の紙背文に「明智十兵衛尉高嶋田中城籠城之時口伝也」と書かれているのが発見されました。幕臣だった米田貞能が光秀に高島郡の田中城へ籠城していた折に教えてもらったという内容です。文章には永禄9(1566)年の日付がありました。これが現在のところ光秀の名前が出てくる最初の文献です。

織田信長が足利義昭を擁して上洛するのは永禄11(1568)年で、永禄9年は信長がまだ美濃攻めしていた頃になります。その当時、光秀は将軍の奉公衆の一人だったようで、細川藤孝らと親交を結んでいたはずです。松永久秀と三好三人衆によって足利義輝が暗殺されたため田中城へ籠城したのかもしれません。

■よく整備された田中城

というわけで打下城に登った後、若き光秀が籠っていた田中城へ出かけてきました。JR安曇川駅からずっと西に行ったところにあり、山を越えれば朽木谷です。地元で大切にされているお城のようで、山道も整備され堀切や見張り台などにきちんと看板があり、しかも順路の看板までありました。いろいろな山城へ行きましたが、順路がある山城は初めてです。せっかくなので順路通りに巡ってきました。

壬申の乱で大海人皇子軍は琵琶湖の東側と西側を進軍しました。西側では近江朝廷が守っていた三尾城を陥落させます。藤原仲麻呂の乱(恵美押勝の乱)では北陸を目指した藤原仲麻呂が愛発関が閉められていたため、琵琶湖を南下し三尾の古城で戦ったとあります。

■幻の三尾城(みおのき)はどこにあった

この三尾城ですが場所が分かっておらず幻の城になっています。古代に造られた城なので鬼ノ城や金田城と同じ朝鮮式山城と想定され、打下城のある一帯の山が想定されています。

山が琵琶湖のすぐ横まで迫り、琵琶湖との狭い所を街道が通っています。湖西線は通れずにトンネルになっています。街道を監視し守るには最適な場所で、山のそこかしこに石塁があり、これが三尾城の遺構ではないかと言われています。

新型コロナウイルスの影響でセミナーがなくなった日、近江高島の打下城(うちおろしじょう)へ登ってきました。山麓の日吉神社に登城口があり、登城口からちゃんと入ったのですが途中で藪の中に入る道を見落としてしまい、結局は迷って頂上まで直登することになりました。最近は地図ロイドという国土地理院の地図を閲覧するアプリをスマホに入れているため、頂上を見つけるのは完璧です。

ようやく北郭近くに出て小郭群を通って中郭などを見てきました。土塁や堀切などがよく残っており、山城では珍しく案内板が整備されていました。

■信長公記に出てくる山城

地元の国人領主だった林員清が永禄年間(1560年頃)に築城したと伝わる山城跡です。浅井長政が信長と敵対するようになった時、1572(元亀3)年に信長が林員清を降伏させ、信長公記によると元亀4(1573)年に織田軍が打下城を陣にして高島郡を攻撃したとあります。

1578年に津田信澄が大溝城を築城するまで軍事拠点にしたことから大溝古城とも呼ばれています。

観音寺城のすぐ横にあるのが安土城。結局、佐生日吉城、観音寺城、安土城を一日で巡ってきました。山城を3本登るとさすがに疲れますねえ。

安土城が築城されたのが天正7(1579)年ですが、城としての寿命は短く天正10(1582)年に本能寺の変が起き、その余波で5層7階の天主が焼失してしまいます。もったいないなあ。安土城といえば本丸に向かう真っすぐな大手道が印象的で、守りを固める城ではありえない構造で小牧山城によく似ています。安土城は魅せることを重視した城でした。織田信長なんで、ぶっ飛んだことを色々しています。

■戦国時代のライトアップ

1581年7月15日、ヴァリニャーニなど宣教師を招いて、安土城や大手道に提灯をたくさんつるし、また舟を浮かべ手々に松明を照らしてライトアップショーを行いました。きれいだったでしょうね。

■安土城見学ツアー

軍事施設は秘匿するのが基本なんですが、信長は安土城の御殿などを貴賤を問わずに見学させました。タダではなく一人百文の見学料を取り、しかも信長自身が見学料を徴収しました。

■安土城のテラス

安土城には天守に連なるテラスが懸け造りで造られていたようで、見学に来た民衆に、このテラスから信長が挨拶したようです。大名の顔を民衆が見ることはほとんどなく、ですので首実検が行われたのですが、信長の顔はけっこうな人が知っていたようです。本能寺の変で首を残さないようにしたことは、こんな一因があったようです。

観音寺城は全山、石造りで立派な城でしたが信長の前に潰えてしまいます。それ以前に観音寺騒動というお家騒動で家臣団が分裂してしまっていて、社長によって社業が傾くのとまったく同じですね。

宇田源氏の一族だったのが佐々木六角氏。源頼朝の挙兵に協力したことから近江守護となります。後に四家が独立し、大原氏、高島氏以外に京極氏(近江北部)、六角氏(近江南部)が誕生します。この六角氏の拠点だったのが観音寺山城。古くは南北朝時代から城があったようです。戦国時代になると全山に郭が造られ、しかも各々の郭が石垣だらけという豪勢な城です。郭の遺構は全山にあります。

■観音寺城の最後

永禄11(1568)年、織田信長が足利義昭を擁して上洛すると六角氏は対立します。和田山城、箕作城など支城18城に兵をおいて対抗しました。織田軍はまず和田山城を攻撃すると予測し、観音寺城や箕作城から出撃して挟撃を狙っていたようです。

ところが織田軍は軍を3つに分けて観音寺山城、和田山城、箕作城を取り囲みます。戦端が開かれたのが箕作城で秀吉が昼間に攻めてもダメでしたが夜襲を行って堕としてしまいました。長期戦を予定していた六角氏は観音寺城から甲賀へ逃げ無血開城となりました。

新型コロナウイルスの影響でセミナーの仕事がなくなり、こんな時は山城へ。

なんてたって山城には誰もいないし、風通しはよすぎるぐらいで、おまけに体力増強と新型コロナ対策はバッチリです。ということで佐生日吉城へ。

佐生日吉城は佐々木六角氏が本拠とした観音寺城のすぐ近くにあります。佐々木六角氏の重臣・後藤氏の詰城で築城時期はよく分かっていません。石垣が巡らされており築城技術の高さが分かります。郭からは琵琶湖が見渡せます。

■観音寺騒動

後藤氏は代々、佐々木六角氏の宿老を勤め重用されましたが、永禄6(1563)年に家督を継いだ18歳の六角義弼は、ことごとく執政を批判する後藤但馬守賢豊が邪魔になり、嫡男と共に誅殺してしまいます。パワハラ殺人ですねえ。

さすがに六角氏の主だった家臣達は反発し、六角氏と対立していた小谷城の浅井氏の援助を得て、観音寺城へ攻め上がります。六角義弼は蒲生賢秀(蒲生氏郷のお父さん)を頼って日野中野城に落ちのび、後藤氏とも縁城関係のあった蒲生賢秀の斡旋で和議が成立します。

結局、六角義弼は隠居し、六角氏の跡目は六角義定が継ぐことになりました。この騒動で六角氏の内部体制はガタガタとなり、織田信長が足利義昭を報じて上洛する時に抵抗できなくなります。六角氏が没落した後、後藤氏は蒲生氏に仕えることになります。佐生日吉城の碑は後藤氏の子孫が建てたものだそうです。