■日本書紀に記載されていない最初の遣隋使

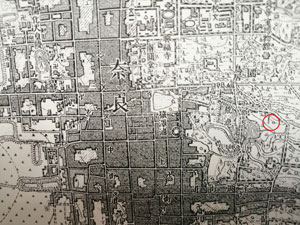

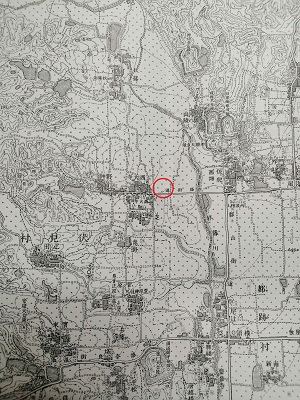

最初の遣隋使派遣は600年で、無礼な国書を送ったと隋に評価されたため隋書には記録されていますが、日本書紀ではないこといなっています。(笑)これではまずいと冠位十二階、十七条憲法の制定など政治改革を行い、外交使節が迎えられる小墾田宮を造ります。

607年、小野妹子が有名な「日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す」という国書をもって隋を訪問します。煬帝はおこりますが、ちょうど隋は高句麗と争っており日本を味方につけておかなければなりません。そこで隋は倭を「化外慕礼」の国として国交を開きました。「化外慕礼」の国とは中国の支配外だが中国の文化や商品を求めてやってくる国という意味です。

■揉み消した小野妹子

答礼として煬帝の勅使として裴世清が派遣され、小野妹子も一緒に戻りますが、煬帝から預かった返書を百済で盗まれてなくなってしまいました。まずいことが書いてあったので揉み消したのでしょう。

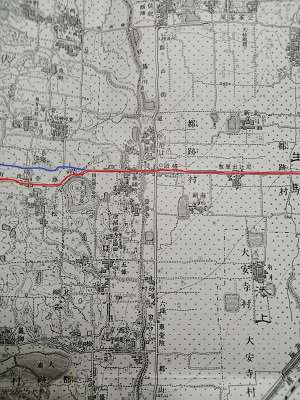

■Wスタンダードだった遣唐使

隋は長く続かず唐となったため、今度は遣唐使が派遣されます。隋と同様に遣唐使は中国に対する朝貢外交でしたが国内向けには対等外交ということにしていました。ですので唐から使節を派遣したいという話は必死で断っていました。つまりダブルスタンダード外交を展開していました。