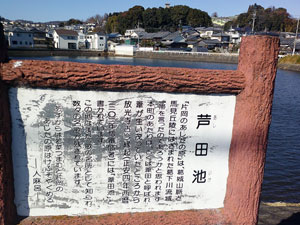

達磨寺近くにあるのが芦田池。どこにでもある、ふつうの池なんですが、これが、ああ~た!日本最古の溜池と言われています。

推古天皇15年(607年)、教科書で習った小野妹子を遣隋使として派遣した年です。同じ年、厩戸王の進言で大和の国に高市池、藤原池、肩岡池、菅原池を造りました。この肩岡池が芦田池と言われています。葦が茂っていたことから葦田池と言われていました。柿本人麻呂の歌に「あすからは 若菜つまむと 片岡の あしたの原は けふぞやくめる」が残っています。

ただ異説もあり、近鉄・大阪線の関屋駅近くにある簱尾池・分川池ではないかとも言われています。現在も農業用水として使われており太子講を作り、毎年、初穂を法隆寺に奉納しています。

他の3つの池ですが菅原池は現在の蛙股池のようです。近鉄・菖蒲池駅近くにあり、大和文華館横にある池です。

高市池は天香具山付近にあったと伝わる埴安池(はにやすのいけ)。藤原池は島庄遺跡の発掘調査で見つかった方形池ではと言われています。どちらも池は無くなりましたが、こちらも諸説あります。