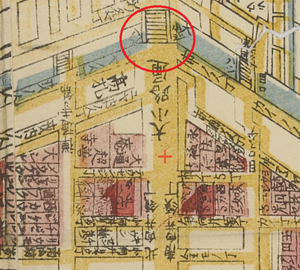

阪神尼崎駅の一つ手前にあるのが大物。「だいもつ」とよみます。戦国時代、ここで起きたのが大物崩れ。

赤松政祐・細川晴元・三好元長の連合軍が、細川高国・浦上村宗の連合軍を破った戦です。大河ドラマ「軍師官兵衛」で浦上氏に嫁いだおたつ(南沢奈央)が、婚礼の夜に赤松氏に襲われるシーンが出てきますが、もともとは守護代だった浦上村宗が守護の赤松氏を凌ぐ力を持ち、播磨国で争いになっていたことが原因です。

また細川家も分裂していて細川晴元と細川高国が争っていました。三好元長は細川晴元に仕えており従っていましたが、大物崩れの後に主君と対立することになります。ちなみに信長の前に天下人となる三好長慶のお父さんです。

戦いは膠着状態でしたが戦局が崩れ、浦上村宗は討死、細川高国は尼崎で自害させられます。