大阪府よろず支援拠点のお仕事で高槻市へ

最近、オンラインセミナーが多かったのですが久しぶりにリアルのセミナーを行ってきました。場所は高槻市役所14階にある高槻市総合センターの会議室。とっても眺めがよく、ちょうど雷が鳴って雨が降っていました。

セミナーは密にならなうように広い会場で机に1人が座る形です。内容はリモート会議やテレワークのお話でZoomの実習も行いました。

大阪府よろず支援拠点のお仕事で高槻市へ

最近、オンラインセミナーが多かったのですが久しぶりにリアルのセミナーを行ってきました。場所は高槻市役所14階にある高槻市総合センターの会議室。とっても眺めがよく、ちょうど雷が鳴って雨が降っていました。

セミナーは密にならなうように広い会場で机に1人が座る形です。内容はリモート会議やテレワークのお話でZoomの実習も行いました。

せっかく奈良町へ行ったので元興寺へ寄ってきました。奈良時代は大伽藍で今の奈良町はほとんど元興寺境内でした。観光客で人気の奈良町もほとんど人がおらず旅するなら今ですね。ちょうど境内では地蔵会万灯供養の準備が行われていました。

日本に仏教が伝来し、蘇我馬子が最初に作ったのが法興寺(飛鳥寺)です。「なんと見事な平城京」で覚えた710年に平城京遷都が行われ、この法興寺が奈良に移転して元興寺になります。ですので元興寺の屋根瓦の一部には飛鳥時代の瓦が残っています。元興寺は平安時代以降、衰退していきますが庶民の寺として復活していきます。

元興寺は古くから鬼で有名で鬼のことをガゴゼと呼ぶのは元興寺に由来しています。昔々、元興寺の鐘楼に鬼が出て、随分こわがらせました。尾張から童子が入寺し、大力で鬼を退治したという話があります。この童子が尾張に帰って作ったのが金山駅近くにある尾張元興寺です。

奈良でお仕事でしたので奈良町界隈を散策してきました。

インバウンドで賑わっていた東向商店街の人通りは少ないのですが一歩西側の小西さくら通り商店街はまあまあの人通りです。こちらの商店街はもともと地元客向けのお店が多かったのでインバウンドの影響はそれほどなかったようです。インバウンドコースは近鉄奈良駅から東向商店街を通って中谷堂の高速餅つきを見てから興福寺への道を登るコースでしたので、東向商店街にとっては大打撃ですね。

東向商店街の南側の餅飯殿商店街も同様で、こちらもインバウンド向きより地元客もしくは日本人観光客向けです。たたお水取りが中止となり桜シーズンもダメでしたので、それなりの打撃はあります。

いつものように餅飯殿商店街の萬々堂通則で、ぶと饅頭を買ってきました。ぶと饅頭って、もともとは遣唐使によって伝えられたものという説があるお菓子なんですねえ。知らなかった。

枚方市駅から超ひらパー兄さん(岡田准一)で有名な枚方公園駅へ向かう時、京阪電車は大きくカーブしながら丘の横を通ります。この丘の上にあるのが御茶屋御殿跡展望広場公園。眼下には京阪電車と京街道、淀川、高槻の街が見えます。

枚方城・城主の本多政康は秀吉に従いましたが、秀吉は本多政康の娘である乙御前を側室にします。まあ側室が20人近くいて女好きで有名な秀吉ですからねえ。文禄四年(1595)に乙御前のために丘の上にお茶屋御殿を建てました。

秀吉が死んだあと、大坂夏の陣で本多政康は討死し、枚方城は廃城になります。ただ御茶屋御殿は残っていたようで、徳川秀忠の宿泊施設として改装されました。その後、延宝七年(1679)に起きた枚方宿の火災で焼失したと伝えられます。

御茶屋御殿は枚方城跡とは小さな谷を隔てたと高台にあち、出城を造るにはもってこいの位置ですね。

枚方の高台に枚方小学校があり、このあたりにあったのが枚方城です。枚方市駅から、えっちらおっちら坂を登った所にあります。と言っても枚方城の遺構は残っておらず、東西と南の三方が深い谷になっていて高低差があり、城の立地としては最適です。

もともとは枚方御坊があって寺内町が形成されていました。土塁や掘で囲まれていますので実質的に城です。織田信長の石山本願寺との戦いで焼き討ちされています。

枚方城主だったのが本多政康で百済王氏の末裔と称していました。枚方は新羅に攻められて亡命してきた百済王の一族が住んだところで、百済王氏の氏寺である百済寺跡があるので、可能性はあります。応仁の乱で焼けてしまった一乗寺と意賀美神社を本多政康が再建し、本多政康の墓は一乗寺にあります。秀吉の家臣でしたが大坂夏の陣では大坂方につき枚方城は徳川に攻められて落城、本多政康は戦死し没落します。

※でしたが「近畿の城郭」を読んでいると枚方城があったというのはガセネタという書込みがありました。これも椿井文書なのかなあ。調べなくては

こっちは全然、目的地ではなかった菟道稚郎子の墓。太閤堤のすぐ横にあったので寄ってきました。

菟道稚郎子(うじのわきいらつこ)とよみます。菟道(うじ)というのは古い地名で平安時代ぐらいに宇治になったようです。近くに莵道高校がありますが、こっちは「とどう」と呼んでいます。

■菟道稚郎子って誰?

菟道稚郎子って、全然知らなかったのですが、応神天皇の息子で仁徳天皇の異母弟なんだそうです。応神天皇が亡くなった時、日本書紀によると皇位を譲り合って自殺したと伝えられています。ほんまかいな~あ。大体、応神天皇といえば筑紫で神功皇后から生まれ、神功皇后と共に反乱を起こした大和へ攻め上ってくる神武天皇の東征のようなことをやった人物です。

とにかく菟道稚郎子は宇治にあった桐原日桁宮に住んでいたそうで、これが宇治上神社または宇治神社ではないかと言われています。念のために宇治上神社の祭神を調べると菟道稚郎子、応神天皇、仁徳天皇で関係者ばかりです。

亡くなった後、日本書紀は遺骸を「莵道の山の上に葬りまつる」とされていて、そのまま読めば山頂の古墳のはずですが、宮内庁は宇治川のほとりを比定しています。ほんまかいな~あ。

京阪・宇治駅を降りて線路沿いに歩き、平等院には目もくれず太閤堤跡を目指します。

秀吉といえば戦を土木に変えてしまった人物です。三木城の周りに堤を築き水攻めを行い、小田原攻めでは石垣山一夜城を作り土木力で勝ってしまいました。城下町整備でも力を発揮し、大阪の太閤下水は今も現役で使われています。

■太閤堤で大坂ー京都が結ばれる

伏見城を造る時にも大改造を行っています。伏見の南側に拡がっていたのが巨椋池。巨椋池は明治の頃までありJR奈良線が桃山駅から東側に大きく回っているのは巨椋池を避けるためでした。

秀吉は宇治川、淀川等の付け替えを行います。この時に造ったのが太閤堤。巨椋池に分流していた流路をまとめて伏見に引き込むことで水深が確保できます。これで伏見港ができ大坂とを結ぶ船運ができました。坂本龍馬が寺田屋(船宿)を根城にできるきっかけは秀吉でした。

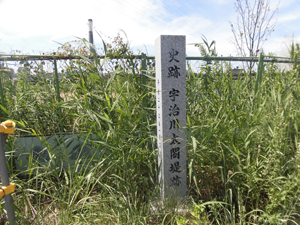

この太閤堤が宇治橋のすぐ下流で400mほど続いているのが発見されました。それが写真の碑です。現在、一帯で宇治川太閤堤跡歴史公園を建設中でした。

■小倉堤跡が近鉄に

秀吉はまた巨椋池の上に堤を作り伏見と奈良の距離を縮める大和街道にしました。池の上の堤なので大軍は横に展開できず奈良方面から攻められてもすぐ撃退されます。この堤跡の一部が現在の近鉄京都線の線路になっています。ですのでJR奈良線のように大曲りしていません。

宇治にある槙島城跡です。

京阪・宇治駅を降りて宇治橋を渡り、平等院には目もくれず槙島の住宅地を目指します。名前の通り、槙島は宇治川に浮かぶ島の一つで、元亀4年(1573)に槙島城の戦いが行われました。

槙島城にいたのが足利義昭で攻めたのが織田信長。城の遺構は残っていませんが若干、微高地になっているのと水路がいくつも通っているのが印象的です。日本史の教科書にも出てくる有名な戦いのわりには案内板も何もなく、城があった住宅地の小さな公園の一角にだけ碑が建っています。

■槙島城の戦い

「これしたらあかん!」とか口うるさい織田信長がきらいだった足利義昭は浅井長政、朝倉義景、石山本願寺、武田信玄と組んで信長包囲網を形成。挙兵しますが、この時には武田信玄が病死し進軍が止まります。織田信長軍に二条城や石山砦、今堅田砦を落とされ追い詰められた足利義昭は槙島城に籠りますが、織田信長が出陣して直接、攻撃します。

そうそう「麒麟がくる」では谷原章介演じる三淵藤英と眞島秀和演じる細川藤孝(三淵藤英の異母弟)が、それぞれ足利義昭側、織田信長側に分かれて戦うことになります。ついに足利義昭は降伏し、信長は秀吉に命じて河内にある若江城(足利義昭の妹婿である三好義継の城)に足利義昭を送り届け、実質的に室町幕府が滅びました。

大文字の送り火が規模を縮小して行われましたが、昨年、登った大文字の火床です。京都御所などが島のように見られます。

この大文字の山頂一帯に築かれていたのが如意岳城です。堀や土塁跡などが残っていますが、ハイカーのほとんどは山頂からの眺を楽しんでいるだけです。城に関して案内板もありませんので、まあ仕方ないですね。。

如意岳城は志賀越えなど京と近江を結ぶ交通の要所をおさえる城でした。大文字の火床が並んでいるところを越えて、ひたすら登らないといけません。

「麒麟がくる」がまもなく放送再開しますが、向井理が演じる第13代将軍・足利義輝などが三好と争っていたので、しばしば如意岳城を活用していました。東山には中尾城、一乗寺山城、雲母坂城、東山城、東山霊山城などたくさんの山城があります。

中央線堺筋本町駅改札口から徒歩5歩の立地にある「全員集合」。リーズナブルなこともあり大阪府中小企業診断協会の行きつけの店になっていて、夜飲みに行くと診断士との遭遇率がめちゃくちゃ高いお店です。知的生産の技術研究会・関西のセミナー後にもよく利用していました。

来週で閉店することを知り、びっくり。さっそくランチを食べに行き、おばちゃんに挨拶。コロナの影響でランチはいいのですが夜はさっぱりなんで、歳もとったし閉店することにしたとのこと。

14時から居酒屋になるし、店を出て5歩歩いて階段を降りたら、すぐ地下鉄に乗れるお店だったのに残念。お店は8/21(金)までやっています。