11月4日は中小企業診断士の日です。

知名度向上のために制定され、バッチのデザインは羅針盤をあらわしています。 総会などのイベントなどでしかつけないので、きれいなものです(笑)。

11月4日は中小企業診断士の日です。

知名度向上のために制定され、バッチのデザインは羅針盤をあらわしています。 総会などのイベントなどでしかつけないので、きれいなものです(笑)。

お昼から夜までLEC梅田で経営情報システムの講義。ようやく担当会がすべて終わりました。休憩時間に丸善へ寄ると15台ほどあるレジの前に長蛇の列。皆さんカゴには本が5、6冊入っており本を読む人が減ったという統計情報が感じられない風景でした。

大和山村館から少し行ったところにあるのが崇道天皇陵です。

野村萬斎が安倍晴明役だった映画が「陰陽師」。後に羽生結弦選手がこの陰陽師の振り付けでオリンピック連覇を成し遂げました。安倍晴明のライバルが道尊で、最後には早良親王を復活させます。この早良親王が崇道天皇です。天皇にはなっていないのですが、祟りを恐れて延暦19年(800年)、崇道天皇と追称されました。

■早良親王とは

兄が桓武天皇で平安京へ遷都する前に長岡京遷都が行われました。この時に長岡京建設の司令官である藤原種継暗殺事件が発生します。早良親王は、この事件に連座していると疑いをかけられ乙訓寺に幽閉。淡路国に配流される途中、無実を訴えるため絶食し、現在の守口市あたりで亡くなりました。

ここから宮廷などで怪異があいつぎ、早良親王の祟りと噂されるようになります。

■崇道天皇陵

早良親王が死に際し石を9つ投げ、落ちたところに葬って欲しいと告げて絶命したという言い伝えがあり、それらのうち8つがこの地で見つかり、親王の陵が造営されたと言われていますが、本当の被葬者は誰か分かっていません。

天皇陵は山の辺の道沿いにあり、天皇陵の前の池には万葉仮名で書かれた歌碑がありました。

大和窪之庄城近くに大和山村館という城館があります。Googleマップで大和窪之庄城を探していたら、すぐ近くに大和山村館があることを発見。最近のGoogleマップはすごいですねえ。城郭跡も表示されるようになっています。

日本城郭大系によると大和山村館は室町時代に築かれたようで館を築いたのは山村氏です。山村氏も古市氏に従っていました。なんせ古市氏の本城である古市城が近く、勢力圏でしたので窪之庄城の窪城氏と同様に古市氏に従わざるをえなかったのでしょう。山村氏もこのあたりの荘園の下司でした。「ゲスの極み」という言葉がありますが、本来は荘園で荘務を行う下級役人のことです。

山村館は微高地に築かれていて大和平野を眺めることができます。昔は西、南、東に堀が残っていたようですが、今は西側の堀のみが池として残っており、郭は宅地や荒れ地になっていて、外から眺めるしかないですね。

午後に予定していた仕事が日延べになったので、これ幸いと奈良へ。

正倉院展です。昼間に入ったら人だらけですので夕方のオータムレイトチケット狙いです。奈良国立博物館に着いたのが16:30過ぎで、入場待ち時間はありませんが、まだ会場内が混雑していますで休憩コーナーでビールを飲んで時間をつぶし17時に入場。

会場には日本史の教科書に載っていた「鳥毛立女屏風」が六扇すべて揃っていました。往時はヤマドリの羽毛が貼られていたので、この名前がついたんですね。

古文書コーナーには薩摩国正税帳があり、そこに遣唐使の文字が!第二船が唐から薩摩にたどりついたようで食糧などを渡した記事です。この時の第一船には玄昉、吉備真備が乗っていました。当時の記録に、しっかり遣唐使という文字が書かれているのを見ると感激しますねえ。

帯解駅を南東に行くと八坂神社があり、ここが大和窪之庄城。

住宅地の一角ですが神社の周りを土塁や堀切がめぐり、城跡がそのまま残っています。このあたりは東大寺領窪庄があったところで、鎌倉時代以降は、窪城氏が窪荘の下司として管理していました。大和は国人どおしで争っていましたので窪城氏は筒井氏や十市氏、古市氏、福住氏などと縁戚関係を結んでいました。応仁の乱後は古市氏との関係を深め、永正3(1506)年に古市方として高樋氏の居城・高樋城を攻めたところ、後詰めの筒井氏に窪之庄城を焼かれてしまい没落してしまいます。

やがて窪城氏は筒井氏に従ったようで永禄11(1568)年には、筒井方の与力として登場します。ところが織田信長が松永久秀に細川藤孝、佐久間信盛、和田惟政ら2万兵の援軍をつけ大和に攻勢をかけます。筒井氏の城である筒井城、森屋城、豊田城とともに窪之庄城は、また落城してしまいます。

ただ、信長軍は浅井長政の裏切りや石山本願寺の戦いなどもあり、松永久秀の主力軍もそちらに出ていた間隙を狙って筒井氏は窪之庄城を奪回します。松永久秀は足利義昭に通じたようで元亀元年(1570年)に武田信玄と結んで信長に謀反を起こし、信長包囲網に参加します。元亀2(1571)年に筒井氏を攻めるため大和最大の合戦である辰市城の合戦が行われます。この時に活躍したのが窪城氏の軍で、多くの首級をとり、松永軍は信貴山城へ撤退していきます。

大和窪之庄城は2つの郭からなっており八坂神社側が東殿と呼ばれる郭で、隣が西殿と呼ばれる郭になっています。西殿は分家である窪城西氏の居城でした。2つの郭の間には大きな堀切が残っています。西殿の方はだいぶ崩れていますが、八坂神社本殿を取り巻く東殿は土塁や堀が明確に残っています。

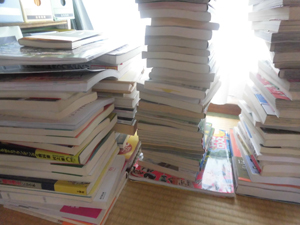

新聞に学校読書調査の結果が出ていて、1ヶ月に1冊も本を読まない人の割合が増え、今や半数近くという結果だそうです。本を毎日読まないと禁断症状(酒じゃないです)がでる身としては信じられない結果ですねえ。

日本政府の借金が増えるのは「入る<出る」になっているからです。本の柱が現れて積読状態になるのは「入る>出る」になっているからで、至極まっとうな理屈です。

中小企業に日々、改善策をアドバイスする中小企業診断士としては、もちろん改善しなければなりません。まず日本政府と同様にプライマリーバランスをプラス化するための施策を考えなければなりません。そこでキンドルの導入です。

電子書籍なので、とりあえず物理的な本の増殖を抑えられます。最初はうまくいっていたのですが、本はページをめくらないと読んだ気がしないという長年の慣習には勝てず、この本の柱のどこかに埋没してしまい、いまだに発見に至っていません。キンドル、本当にどこへいったのかなあ。

積読を減らす、いい方法はないかな~あ。

JR奈良駅から2つ目の駅が帯解(おびとけ)です。安産祈願の寺として有名で美智子上皇后など皇族もよくお参りしています。この帯解駅近くにあるのが大和今市城です。

大和の国人に今井氏がおり、今市氏の居城が大和今市城でした。最初は筒井氏に仕えていましたが、筒井氏が越智氏などに敗れたためいったん没落します。大和今市城は越智氏のものとなり、家臣の堤氏によって城の改修が行われます。やがて復活した筒井方が攻め込み、大和今市城は落城。今市氏が復活して城主に返り咲きました。

現在、城跡は住宅地となり明確な遺構は残っていませんが堀の一部がガマ池となり、外堀は遊歩道になっていて、往時の郭跡などを楽しめます。

やがて松永久秀による大和進攻で、今市は焼き討ちにあっています。織田信長が「大和一国破城令」を出し、大和郡山城のみとなりますので、大和今市城はこの時には廃城になったのでしょう。

中小企業診断士の勉強会に船場勉強会があり、そのOB組織が船場総研です。2009年に船場総研・10周年イベントを行ったので、よく考えたら今年は20周年じゃないの?誰も言い出さないなあ(笑)。

烏丸四条に新しくできた京都経済センターに集合。今回は但馬さんによるSPトランプを使ったコミュニケーション研修です。自分の性格分析をするんですが独立組が多いためか、けっこう論理的思考が強いメンバーが多いことが判明。研修後は京都経済センターツアーで7階の京都商工会議所からぐるっと回って、ついでに2階のポケモンセンターへ寄っておりました。

室町通りにある廃校になった小学校を利用した京都芸術センターや風呂敷専門店を巡って、最後は三条木屋町の「四季の味 浜町」で宴会して散会。

時代祭りが順延になったことで久しぶりに見ました。大学時代以来ですから40年ぶりぐらいですかねえ(笑)。

錦の御旗と維新勤王隊列を先頭に江戸、安土桃山、室町、吉野、鎌倉、藤原、延暦と時代を遡る行列です。

徳川城使上洛列、織田公上洛列、楠公上洛列など、よく考えたら、「田舎から都へよう上ってきはったな~あ」という、あくまでも京都至上主義目線。井上章一氏の「京都ぎらい」の世界ですなあ(笑)。

室町幕府執政列には足利将軍の後ろに山名や細川が付き従い、「お前らが都を燃やしやがって」という目で見ておりました(笑)。先導役が伊勢氏で最新の研究では、この伊勢氏の一族が戦国大名・北条早雲となります。

交通量が多い烏丸通の半分を占拠しての行進なので、信号制御しながら、ゆっくり進むので気の長いお祭りになります。せかせかした都会の中で悠長な時間が流れるのがよいですねえ。