2019年4月1日

報道関係者 各位

合同会社エムアイティエス 代表社員 水谷哲也

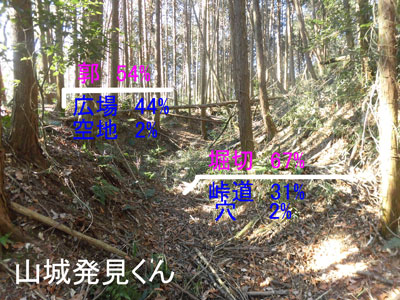

■AIツール「山城発見くん」をリリース■

【今、山城が熱い!】

歴女だけでなく最近は城ガールが増えています。公益財団法人・日本城郭協会からは「続日本100名城」が発表され要害山城、鎌刃城、芥川山城、飯盛城など数多くの山城が紹介されています。出版界も注目し、続日本100名城を巡る公式スタンプ帳や関連本が全国の書店で発売され、山城を巡る女性が増えています。

これからは山城がとってもホット!そこで合同会社エムアイティエスからAIツール「山城発見くん」をリリースしました。

【今も続く山城の発見】

昔、城はコンビニの数よりも多く、一村一城のような状態でした。城の正確な数は分からず5万ほどあるのではと言われています。忍者の里である伊賀、甲賀では判明しているだけで800ほどの城がありました。

最近でも山城の発見が続いています。「高安城を探る会」では天智天皇が築いた古代・高安城や松永久秀時代の赤阪城を発見しています。また三重県多気町でも新たに山城が見つかり東ノ城と名付けられています。NHKでは英雄たちの選択「真相!戦国山城合戦!知将・毛利元就の決断」で、新発見となった尼子氏の附城である甲田城が紹介されています。

【専門知識がなくても大丈夫!】

まだまだ国内では発見されていない山城がたくさんあり、皆さんの近くにも人知れず眠っているはずです。ただ山城と認識するには単なる窪地なのか堀切なのか区別しなければなりません。そのためには数多くの山城に登り、見抜ける能力を育成する必要がありました。これには時間も労力もかかります。

そこで合同会社エムアイティエスでは数多くの横堀、竪堀、切岸、畝状竪堀、障子堀、薬研堀、郭などの膨大な写真をAIに学習させ、画像認識によって山城かどうか判定するAIツール「山城発見くん」(愛称:山城ゲットだぜ!)を開発、スマホアプリとしてリリースしました。

使い方はとっても簡単!皆さんが山に登って、写真を撮り「山城発見くん」を起動すれば、自動で山城かどうか判定しますので専門知識は不要です。”俺が見つけた山城だ”と彼女に自慢できます!

さあ、あなたも「山城発見くん」を手に、新しい山城を見つける冒険の旅に出かけましょう!ただし切岸(崖)から落ちて負傷されても責任を負いかねますのでご注意ください。