新石切駅へ行くと行先表示がコスモスクエアではなく夢洲(ゆめしま)になっていました。本日(1/19)夢洲駅が開業し、関西万博の会場となる夢洲へのアクセスとなります。路線図、アナウンスともに変わっていました。昨夜は入れ替え作業などで大変だったでしょう。

2009年に近鉄と阪神が相互運転を開始し、奈良駅で難波行ではなく三宮行という行先表示を見て驚きましたが、あれ以来ですね。

新石切駅へ行くと行先表示がコスモスクエアではなく夢洲(ゆめしま)になっていました。本日(1/19)夢洲駅が開業し、関西万博の会場となる夢洲へのアクセスとなります。路線図、アナウンスともに変わっていました。昨夜は入れ替え作業などで大変だったでしょう。

2009年に近鉄と阪神が相互運転を開始し、奈良駅で難波行ではなく三宮行という行先表示を見て驚きましたが、あれ以来ですね。

津から大阪へ戻ろうと津駅に向かうと近鉄・名古屋線が止まっていました。白塚~白子間で車が侵入したと出ていましたが、今朝の記事を見ると「磯山駅と鼓ヶ浦駅間の線路脇にある駐車場で車が衝突し、1台が線路側にはみ出した」そうです。

おかげで乗ろうと思っていた特急には乗れず、なんとか伊勢中川駅まで出て伊勢から大阪へ向かう特急に乗れました。おかげで帰り着くのに4時間ほどかかりました。

今朝は地下鉄中央線で「先行列車で急病人が出ました」ということで遅延。こちらは10分程度ですみましたが2日続けてはやめてほしいなあ。

大河原駅に行くにはJR奈良駅から大和路線で加茂駅に出て、ここから二両編成のディゼルカーに乗り換えます。しばらく乗ってなかったのですがICOCAやPITAPAに対応できるようになったのですね。以前、加茂駅-亀山駅の間はICカードが使えず、運転手が笠置駅で降りるハイキング客にICカードを取り消す証明書発行していましたが、すっかり解消されました。

路線名はJR関西本線で本当は名古屋駅とJR難波駅を結んでいますが、名古屋-亀山間がJR東海、亀山以西がJR西日本になってします、すっかり分断されています。昔は亀山を出て柘植駅から草津線に入って東海道線経由で京都まで行く急行があり学生の時は便利だったのですが。

采女城は四日市あすなろう鉄道・内部駅近くにあります。久しぶりにナローゲージ(狭軌)の電車に乗ってきました。

昔は全国に軽便鉄道が作られ、各地を走っていましたが路線バスなどの普及によって廃止が続きます現在、軽便鉄道が残っているのは四日市あすなろう鉄道内部・八王子線と桑名から出ている三岐鉄道北勢線です。ほかに黒部峡谷鉄道がありますが、こちらは季節列車ですので通年で走っているのは三重県にある二路線だけです。

四日市駅を発車すると日永駅で西日野方面と内部方面に分岐しますが三角形の形をした島式ホームがいいですね。時折、鉄道マニアが写真を撮っています。軽便鉄道ですので社内は狭く、漱石ではないですがマッチ箱のような電車です。

豊橋駅前からチンチン電車が出ていました。前方入口から200円を払って乗り、停留場で降りるシステムです。正式名称は豊橋鉄道・東田本線になっていました。

豊橋駅前は阪堺線の天王寺駅のように止められる車両は一両だけで、駅に近づいた車両は停留場に車両が止まっていると出発するのを待つ必要があります。2005年に名鉄の岐阜市内線が廃止になったこともあり、東海地方では唯一の路面電車として残っているそうです。吉田城近くの市役所前まで乗りましたが、本数も多いし風情があっていいですねえ。

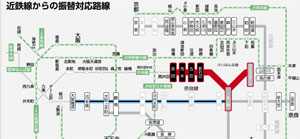

生駒周辺でかなりの雨が降り、生駒ー白庭台間のトンネルに土砂が流れ込んだようで、昨日の20時頃から長田ー学研奈良登美ヶ丘間が不通になってしまいました。京阪奈線は地下鉄・中央線とつながっているんですが中央線の終点である長田駅止まりになっています。

昨日はウチの息子が巻き込まれて近鉄奈良線に迂回して帰ってきました。今朝も不通になっていて、ウチの奥さんも近鉄・奈良線経由で出勤していきました。生駒駅に車両基地があるので生駒折り返し運転にしたらよいのに、そうはいかない事情があるんでしょうね。昔は生駒が終着駅でした。

石切神社の最寄り駅が新石切駅なのでお百度参りの参加者が少し減りそうです。

岐阜駅の北口広場に名鉄のチンチン電車が展示されています。楕円形の窓から丸窓電車と呼ばれていたそうで、1926(大正15)年に製造され、2005年まで岐阜の街を走っていました。昔は岐阜駅前から名鉄の路面電車が走っており、柳ケ瀬ブルースで有名や柳ケ瀬商店街まで乗った覚えがあります。

路面電車がなくなり現在はバスが運行していますが、地理が分かっていないと、目的地にそのバスが行くのか分からず、その点、路面電車は線路以外のところには行きませんので観光客には分かりやすいシステムでした。

交通の便がよくなるとストロー現象で衰退するのが世の習いで、岐阜駅から名古屋駅まで20分ほどで行けるため岐阜駅前から百貨店などがなくなり、最後まで残っていた高島屋岐阜店が7月末で閉店するそうです。これで全国で4つ目のデパートのない県になります。他は徳島県と山形県で先日、一畑百貨店が閉店した島根県が加わりました。

赤坂宿のすぐ近くにあるのが美濃赤坂駅。大垣駅から東海道本線の支線が出ており、途中駅は荒尾駅しかありません。旅客は美濃赤坂駅までで。ここが終着駅になりますが美濃赤坂駅から西濃鉄道・市橋線という貨物線が伸びており、次の乙女坂駅が終着駅です。

新幹線で大垣周辺を通ると北の方角に禿山が見えますが、これが金生山です。ここは2億5000万年前の海底が隆起した山で石灰岩がとれます。採掘は江戸時代から行われており、この石灰石を輸送するために西濃鉄道が作られ、今も1日に3便、貨物列車を運行しています。

せっかくなんで美濃赤坂駅まで大垣から列車に乗ろうと考えたのですが昼間は3時間に1本ペースなので断念。大垣でレンターサイクルを借りて向かうことになりました。終着駅の風情がとってもいいですね。

昔は全国の鉄道で行商列車が走っていましたが、最後まで残ったのが近鉄の鮮魚列車でした。貸切で鳥羽から上本町まで運行していました。列車の借主は伊勢志摩魚行商組合連合会です。

もともとは一般乗客から魚臭いとクレームが出たため、行商人を分けるために1963年(昭和38年)からスタート。定期代などを含め1ケ月の経費は3万3千円ほどかかります。平成になった頃の会員数は300人ほどいましたが平成21年で115人に減少。猟師町(猟師漁港)の会員が多く松阪駅から乗り込む行商人が多かったようです。多くの行商人は大阪の商店街に自分の店を持っており、店で近所の人に売ります。市場を通さないので鮮度がよく、おいしいので固定客がついていました。猟師町の会員の店の名前は全て「伊勢屋」になっていました。

鮮魚列車は2020年まで57年に渡って運行されましたが、廃止になりました。今は松阪駅から上本町駅への快速急行の最後部、上本町駅から松阪駅への最前部に1両つなぎ、伊勢志摩お魚図鑑という名前で運行されています。朝、駅で見かけることができます。

あいかわらず残暑が厳しいですね。というわけで古地図探訪を続けています。

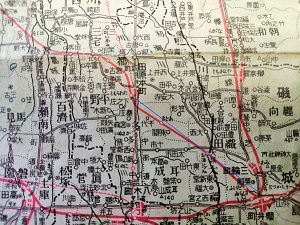

近鉄・橿原線の途中に田原本駅があります。駅のすぐ近くに西田原本駅がありJR新王子駅まで近鉄田原本線が走っています。ワンマン列車で箸尾城や馬見丘陵の古墳群を見に行くには最適な電車です。もともとは大和鉄道が新王寺駅から桜井駅まで結んでいました。第二次世界大戦の時に不要不急線として田原本ー桜井間が休止となり、線路が撤去されました。残った田原本ー新王子間が近鉄になっています。

奈良の古地図を見ると田原本-桜井駅の線路が書かれています。桜井までの間に寺川駅、味間駅、大泉駅、東新堂駅がありました。今も残っていたら生駒、新王寺経由で桜井まで行けたのに