昨日は大阪府よろず支援拠点のお仕事でJR久宝寺駅へ。昔、八尾に住んでいたので、時たま来ていたのですが、駅前はすっかり変わっています。

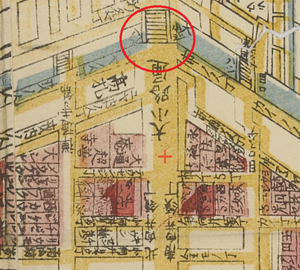

このあたり古代は物部の土地で、お昼休みに近くにある渋川天神社へ。ここの境内で見つかったのが渋川廃寺跡。

発掘調査から飛鳥時代前期の7世紀前半頃の創建と考えられています。日本史では蘇我馬子と物部守屋が仏教導入で争ったと習いましたが、渋川廃寺は物部氏の氏寺だったようで、争った原因は新羅や百済など半島情勢への考え方にあったのではと言われています。

物部守屋が滅ぼされた河内国渋川郡の館も少し南に行ったところにあります。