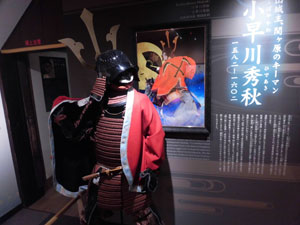

【小早川秀秋】

通説では関ケ原の合戦で裏切ったという小早川秀秋ですが、最初から東軍側で防衛の要となる松尾山城を小早川秀秋が占拠したため石田三成らは関ケ原ではなく隣の山中へ出陣。小早川秀秋と合戦になり家康軍との挟撃にあったという説も登場しています。つまり関ケ原で戦はなかったということです。

関ケ原の合戦の後、小早川秀秋には宇喜多秀家の領地が与えられ岡山城に入ることになります。というわけで岡山城の一角に小早川秀秋の鎧や絵が飾られていました。

【おそるべし刀剣男子】

他にも戦国武将が展示されていましたが、絵を見るとめちゃくちゃイケメン揃い。何でも正子公也という戦国武将の画集などを出している作家の絵なんだそうです。

そういえば昨年の紅白では刀剣男士なるものが出ていましたなあ。 土方歳三の愛刀である「和泉守兼定」なんかは、まだ有名ですが、「へし切長谷部」なんて、よほど織田信長について調べないと出てこないような刀まで登場しています。

信長だったら今川義元を討ち取って手に入れ、その後、秀吉、家康に伝承された天下人の刀「義元左文字」だろうと思ったら、しっかり刀剣男子に入っていました。おそるべし刀剣男子!刀剣男子は映画にもなっていてロケ地がまさかの松坂城なんだそうです。