朝から家にこもって、ひたすら確定申告。E-Taxですが毎年、進化していて、だいぶ分かりやすくなりました。

初期の頃なんかユーザーがJavaをインストールしたり、いろいろなソフトの設定をしないと使えないと、とんでもない代物でしたが、まあまあ分かりやすくなっています。

とりあえず確定申告が終了したので、次は合同会社の決算をしないと、こっちがなかなか大変です。

朝から家にこもって、ひたすら確定申告。E-Taxですが毎年、進化していて、だいぶ分かりやすくなりました。

初期の頃なんかユーザーがJavaをインストールしたり、いろいろなソフトの設定をしないと使えないと、とんでもない代物でしたが、まあまあ分かりやすくなっています。

とりあえず確定申告が終了したので、次は合同会社の決算をしないと、こっちがなかなか大変です。

岡寺から坂を降りてくると右に見えるのが川原寺跡です。発掘調査され一塔二金堂式の伽藍配置が復元されています。川原寺の右奥にあったのが飛鳥板蓋宮で、焼けた時に仮宮として川原宮が造られ、岡本宮に移った後に川原宮跡地に川原寺が創建されたと伝わっています。

城登りで疲れ果てましたので飛鳥板葺宮は素通りです。

お寺の奥に見えるのが甘樫丘。そう蘇我蝦夷の邸宅があった所です。飛鳥板蓋宮で蘇我入鹿がクーデター(乙巳の変)で殺された当日、この辺りは大騒ぎとなり、蘇我を攻める軍隊が終結していたでしょう。「韓人が鞍作(入鹿)を殺した!」という古人大兄皇子の発した言葉が、古代史の謎として諸説を生み出すことになります。

平石城の後は持尾城へ。

南河内グリーンロードを通ると持尾へ行けますが、行ってみたら500メートルにわたってれが8パーミルの勾配になっています。レンターサイクルで登れない(泣)。ひたすら自転車を押してあがりました。途中に持尾展望台があってPLの塔や富田林の街が一望できます。

持尾集落に入って持尾山頂上を目指します。ここにあったのが持尾城で主郭が残っています。元弘2年(1332)に楠木正成が築き平岩氏が拠って戦ったといわれています。眺めがよいので関東軍の動きを烽火で知らせたのではないかと言われています。千早城も見えますので、十分に伝わったでしょう。

書籍・雑誌ともに15年連続で売上が前年を下回ったそうです。

皆さんスマホばかり見て読書する人が減っているのは実感できますがジュンク堂や丸善などへ行けば、カゴ一杯に本をいれている人をよく見かけます。本屋が減っているので読書好きが集中しているんでしょう。

今年は割とよく本を読め累積で119冊でした。最近は年間100冊に届かないことが多っかたので、ツン読の解消に少しだけ寄与しました。プライマリーバランスとしては、あいかわらずマイナスで「買う>読む」が解消できていないところがネックですね。

今年、最後に読んだのが「行動経済学の逆襲(リチャード・セイラー)」でノーベル経済学賞を受賞した著者が行動経済学がどう生まれてきたのかを語った一冊。中小企業診断士らしい一冊ですね(笑)。たまたまで、ほとんどは歴史モノばかり読んでいます。

御所(ごせ)の西にあるのが楢原城。駒形大重神社の裏手にある葛城山の支尾根中腹に築かれています。楢原城を造ったのは楢原氏で興福寺別当の大乗院方に属する国民でした。

駒形大重神社から山道を登ると楢原城(前城)に至り、郭が次々と重なる大きな城になっています。駒形大重神社には滋野貞主が祀られていて、楢原氏は滋野(しげの)氏の後裔とされています。駒形大重神社は駒形神社と大重神社が一緒になったもので、大重神社は式内社の葛城大重神社に当たり、地元では「しげのさん」と呼ばれていました。

■楢原氏は真田と同じ滋野氏

そう真田丸でも取り上げられていた真田信繁などと同じ滋野氏です。滋野貞主の曽祖父が楢原造東人(滋野東人)で天平17年(745)、平城京の大安殿で聖武天皇から従五位下を授けられています。奈良の大仏を鋳造している頃で、金を献上した功績でした。住んでいた地域を名字とし楢原造と言っておりました。

新庄の地図を見ていて気になったのが金村神社という文字。まさか大伴金村?

布施城に登った帰りに寄ると小さな社があり、祭っていたのは、まさに大伴金村!ピンポン!しかも式内社です!

でもなんで葛城氏の地に金村神社があるんですかねえ。大伴金村といえば武烈天皇が亡くなった時に応神天皇の玄孫(5世孫)を越前国から迎え、継体天皇とした人物です。なんせ5世孫が皇位を継いだので、この時に王朝が交代したという説もあります。

■任那4県割譲事件

大伴金村が有名なのが任那4県割譲事件。高句麗によって国土の北半分を奪われた百済からの任那4県割譲要請を受けて、大伴金村が割譲を承認します。バーター取引として五経博士を渡来させます。五経博士とは儒家の経典である五経(詩・書・礼・易・春秋)を教学する学者で、当時の最先端知識の導入です。今だと最新のAIや量子コンピュータの導入のようなものでしょう。

ところが、この頃から力をつけた蘇我氏に足元をすくわれます。物部尾輿などから任那4県割譲時に百済側から賄賂を受けとったと糾弾されて失脚してしまいます。本当に賄賂をもらったかどうかは分かりません。

でもなんで大伴金村を祀った神社がこんな所にあるんですかねえ。

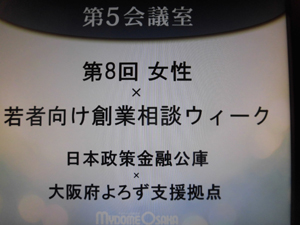

日本政策金融公庫が全国で創業セミナーを開催しており、12/6(金)夜はマイドーム大阪を会場に開催されました。女性×若者向け創業相談ウィークの一環です。

大阪府よろず支援拠点との共催で創業計画策定セミナーというタイトルでセミナーと個別相談を行いました。既に起業している方もいましたが、ほとんどはこれから創業という方でした。2人1組で事業をする方も2組おりました。

大阪府よろず支援拠点の支援先の一つが原スイコー社。もともとは大阪府農林技術センターで花卉研究室長されていたご主人が開発された溶液栽培キットで、亡くられた後に奥さんが引き継いでおられます。

バジルなどをセットして後はタンクの水が無くならないように注意すればよいだけ。3日ほどの出張であれば大丈夫です。プランターで家庭菜園しようと思っても水のやりすぎなどで、すぐにダメにしてしまいますが、ハラポットはタンクから水が勝手に流れるので、ほったらかしですみます。現在はトンガラシを植えていて、採れるといっても1、2本だけですが、自分で収穫すると、やはりおいしく感じます。

家庭菜園したいけど、水やりなんか、よく分からない男性向け商品です。もちろん花も育てられます。 → ハラポット

関氏の第6代目が関盛政が正平22年(1367年)に領内を5人の子供に分家させ、長男・盛澄が領地の神戸郷を名字とし神戸氏になりました。この盛澄の時に沢城を築きました。やがて神戸氏は沢城より伊勢神戸城に居城を移します。8代目は織田信長の伊勢侵攻によって織田信孝が養子として神戸氏を継ぎ、神戸具盛は沢城を隠居城にしました。

鈴鹿商工会議所の近くに沢城があり、現在は碑だけが残っています。当時、周りは沼地だったようで備中松山城のような感じだったのでしょう。

皆さま、お待ちかねの普賢寺谷・城館群シリーズ。今回は小田垣内遺跡です

垣内という地名がついていますので、かって城がありました。他にも内本町のように内がついていると城内を指す場合が多いです。

京奈和自動車道のすぐ横の山の中にあります。隣には同志社大学多々羅キャンパスがあります。近くまで小道があり、ここから郭内に入れるが楽ですね。小田垣内遺跡はけっこう古い時代から使われていたようで室町時代の石仏が土塁の中から見つかっています。

高い土塁と堀切などが見事に残っていました。けっこう大きな郭跡ですので、いろいろな館が建っていたようです。谷の反対側に大西館がありますので、大西関係者の城だったかもしれません。