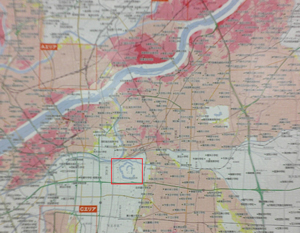

- 「京阪神スリバチの達人」を読んでいたら現在の月江寺あたりにあったのが天王寺砦と出ています。あれ、昔は所在不明じゃなかったっけ、勘違いだったのかああ。

織田信長と石山本願寺の10年にわたる戦争の舞台です。天王寺砦を守っていたのが佐久間と明智光秀。ところが雑賀衆など本願寺勢が天王寺砦を包囲して攻撃をかけ、絶体絶命の窮地に陥ります。

信長は京都にいて兵も十分ではありませんでしたが、かき集めて3千の兵で本願寺軍1万5千に突撃、明智光秀などを天王寺砦から救援します。この時、信長は敵から撃たれて足を負傷しています。信長が戦で負傷したのは、この一回だけです。よく映画やドラマで描かれるシーンです。窮地を助けてもらったのに明智光秀は本能寺の変で信長を殺しちゃうんですよね。

そうか、天王寺砦の推定地があったんですね。また行かねば!