お百度参りで有名な石切神社の夏祭り。正式には石切劔箭神社・夏季大祭で金、土、日と開催されています。散歩ついでにのぞいてきました。境内に太鼓台が入るのでお百度参りも中止になっています。今年は屋台も出ていました。

■饒速日尊とは

石切神社の祭神は饒速日尊(にぎはやひのみこと)と可美真手命(うましまでのみこと:ニギハヤヒの子供)ですので物部の神様です。めちゃくちゃ古い神社で文献では貞観7年(865年)に登場しています。菅原道真が遣唐使を白紙(894年)に戻したちょっと前ですね。

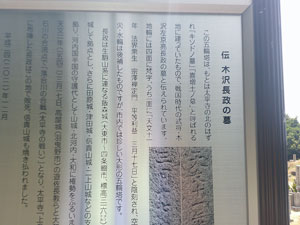

■本当の祭神は長髄彦?

石切神社は本当は長髄彦を祀っているのではという説があります。石切(i-si-kiri)はアイヌ語で「その・長い・彼の足」の意味になるそうで、ほんまですかいなあ。饒速日尊は神武天皇よりも先に大和へ天下った天神で、長髄彦の妹と結婚し、生まれたのが可美真手命で物部氏の先祖になります。饒速日尊は熊野から大和に入った神武天皇に協力し長髄彦を裏切って殺すことになります。

長髄彦は最初の朝敵となるためか正式に祭神にしている神社はなく、富雄にある添御縣坐神社の祭神・武乳速命がそうではないかと言われています。