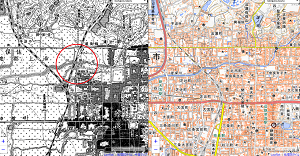

昔の地図を見るとJR奈良駅から右に鉄道があり、ドリームランド近くを経て京都府加茂町まで鉄道が走ってました。明治31年4月19日から明治40年8月21日の約9年間、走って廃止された大仏鉄道です。

関西鉄道大仏線の通称で、名古屋方面から奈良の大仏への観光客の誘致を図るため、当時の関西鉄道株式会社によって明治31年(1898年)に設置されたものです。

開通当時は、思惑通りかなりの乗客があり、大仏駅周辺は賑わっていました。加茂駅~大仏駅間は、山と谷が入り込んでおり、黒髪山越えの急勾配という当時の蒸気機関車には最大の難所を抱えた路線でした。明治40年、平坦な加茂~木津~奈良ルートの完成により、わずか9年あまりで姿を消しました。